3DCADとは?立体設計の新常識を知る

3DCAD(3次元コンピューター支援設計)は、設計者がパソコン上で立体的なモデルを作成し、製品の形状や機能を視覚的に確認できるツールです。

従来の2D設計では、平面図から立体を想像する必要がありましたが、3DCADではその必要がなく、直感的に設計を進めることができます。

3DCADとは

3DCADとは、「三次元コンピューター支援設計」のことで、パソコンを使って立体的な設計を行うソフトのことを指します。

昔ながらの設計では、紙に鉛筆で図面を描いたり、2DCADと呼ばれるソフトで平面の設計図を作ったりしていました。

しかし、3DCADでは、まるで実物のように立体のモデルを画面上に作ることができるので、完成後のイメージがとても分かりやすくなります。

例えば、スマホのケースを設計する場合、2Dの図面では「横から見た図」「上から見た図」などを見て形を想像する必要がありますが、3DCADではぐるっと回してどの角度からも見ることができます。

手に取るように形が分かるので、「あ、この部分はもっと丸くしたいな」「ここは手に当たって痛そうだな」といった発見が早くできます。

また、作った3Dデータは、そのまま3Dプリンターで立体の試作品を作ることもできますし、製造の機械に送って加工するためのデータにも使えます。

つまり、設計だけでなく、その先の試作・製造にもつながる、とても便利なツールなのです。

最近では、自動車や家電、建物の設計はもちろん、アクセサリーや家具、さらにはアニメやゲームのキャラクターデザインなど、さまざまな分野で3DCADが使われています。

特に初心者向けのソフトも増えてきているので、専門知識がなくても始めやすくなってきました。

これからモノづくりを始めたい人にとって、3DCADはとても心強い相棒になるでしょう。

2DCADとの違い

3DCADを理解するうえで、「2DCADとの違い」を知ることはとても大切です。

2DCADとは、平面図をパソコンで描くためのソフトで、いわばデジタル版の製図板のようなものです。

建築や製造業では長く使われており、「真上から見た図(平面図)」「横から見た図(側面図)」などを描いて、製品の形を伝えるために使います。

しかし、2DCADでは、物の立体的な形をイメージするには設計者の頭の中で「想像する力」が必要です。

たとえばスマートフォンのケースを作るとして、2DCADだと「この線は高さが○mmで…」といった情報を図面から読み取り、頭の中で組み立てる必要があります。

一方、3DCADでは最初から立体の形で設計します。

画面上で回したり、ズームしたりしながら確認できるため、「見たまま」がそのまま形になっている感覚です。

立体的に見えることで、設計ミスや部品同士の干渉も発見しやすくなります。

さらに便利なのが、3DCADで作った立体モデルから、2DCADのような図面を自動的に作ることができる点です。

たとえば、3Dモデルができたら、「上からの図」「横からの図」「断面図」などを一瞬で生成してくれます。

これにより、作図の手間が減り、作業スピードも大幅にアップします。

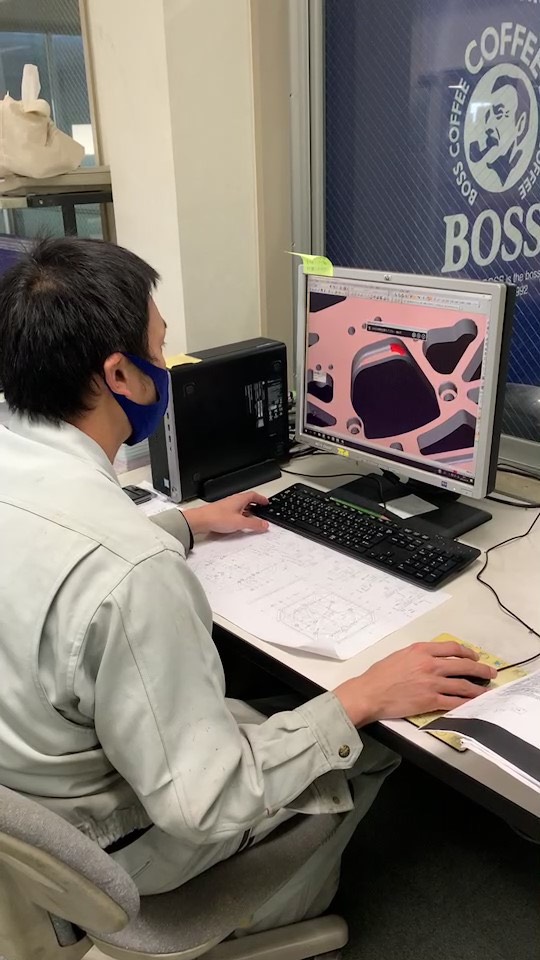

最近では、設計現場でも3DCADが主流になりつつあり、「まず3Dで形をつくる → 必要に応じて2D図面を出力する」という流れが一般的になっています。

3DCADの主な機能

パラメトリックモデリング

3DCADにはさまざまな機能がありますが、その中でも「パラメトリックモデリング」はとても便利でよく使われる機能です。

少し難しく聞こえるかもしれませんが、イメージとしては「数字(寸法)でコントロールできる設計方法」のことです。

たとえば「この板の長さは100mm、穴の位置は端から30mm」といった具合に、形のルールを“数値で指定する”という考え方です。

これがなぜ便利かというと、一度モデルを作ってしまえば、「長さを150mmに変えたい」「穴の位置を50mmにしたい」といったときに、図を描き直す必要がなく、数字を変更するだけで自動的に形が変わるのです。

これを「パラメータ(寸法や条件)で形を操作できる」=パラメトリックモデリングと呼びます。

もう少し具体的に言うと、3DCADで四角い箱を作るとき、「幅100mm」「高さ50mm」「奥行き80mm」といった寸法を入力します。

この寸法は後から自由に変更でき、モデル全体がそれに合わせて自動的に更新されます。

もしこの箱に穴を空けたとしても、「この穴は上から10mm、横から20mm」と設定していれば、箱のサイズを変更しても、穴の位置関係は自動的に保たれます。

初心者の方にとっても、この機能は非常に助かります。

なぜなら、最初に作ったモデルを何度でも簡単に修正できるからです。

「あ、サイズを間違えた!」とか「別のサイズのバリエーションも作りたい!」というときでも、一から作り直さずに済みます。

さらに、パラメトリックモデリングを活用すると、似た形の製品を何パターンも簡単に作ることができるため、実際の製造業や設計現場ではとても重宝されています。

たとえば「サイズ違いのケースを5種類つくりたい」といった場合、1つ作って寸法を変えるだけでOKです。

このように、パラメトリックモデリングは「手間を減らす」「変更に強い」「効率的に設計できる」という3つの大きなメリットがある、3DCADならではの強力な機能なのです。

アセンブリ機能

3DCADを使ってモノを設計する中で、複数の部品を組み合わせて一つの完成品を作る場面はとても多くあります。

たとえば、自動車の中にはエンジン、タイヤ、ドア、シートなどたくさんの部品がありますよね。

このように「複数の部品を組み合わせて、製品全体を設計する」ことをアセンブリと呼びます。

そして、そのための機能が3DCADには標準で備わっています。

それが「アセンブリ機能」です。

このアセンブリ機能を使えば、個別に設計した部品を1つの画面に集めて、実際に組み立てたときと同じような状態を再現できます。

まるでデジタル上で仮想の「組み立て作業」をしているような感覚です。

部品同士がうまく組み合うか、干渉していないか(ぶつかっていないか)、ネジ穴の位置は合っているか…など、実際の製造前にすべてチェックできます。

たとえば、箱の中に電子部品を入れるケースを設計するとします。

個別に部品を作るだけでは、それぞれの形が合っているか分かりません。

でも、アセンブリ機能を使えば、部品を組み合わせてその場で確認できます。

「この部品がフタに当たってしまうな」とか「ネジの位置がズレてるな」といった不具合に、早い段階で気づくことができるのです。

また、アセンブリ機能では「動き」を再現することもできます。

たとえば、ドアを開く動作や、ギアが回る様子など、実際の動作に近いシミュレーションも可能です。

これにより、組立てた後に「ちゃんと動くかどうか?」も確認できるので、非常に便利です。

さらに、アセンブリデータからは「部品表(BOM:部品リスト)」を自動で作成できるソフトも多くあります。

これによって、設計と製造の橋渡しがスムーズにできるようになります。

つまり、アセンブリ機能は「モノを作る前に、しっかりチェックしておく」ためのとても大事なステップなんです。

3DCADの活用分野

製造業における活用

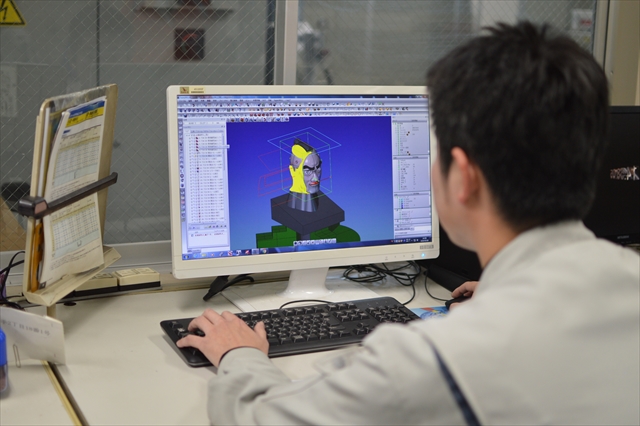

3DCADは、現在の製造業において欠かせないツールの一つです。

かつては製図板に手で図面を描くのが当たり前でしたが、今では多くの工場や設計部門で、3DCADを使って製品の設計や開発が行われています。

立体的に形を見ながら設計ができることで、ミスを減らし、効率的にモノづくりができるようになりました。

たとえば、自動車、家電製品、産業機械、精密機器など、あらゆるモノの「最初の設計段階」で3DCADが使われています。

まずは画面上で部品や製品を3Dで設計し、実際に組み立ててみたらどうなるか、パーツ同士がきちんとハマるか、動きはスムーズかどうかなどをチェックします。

これは、試作品を何度も作るよりもずっと効率的ですし、コストも時間も大幅に削減できます。

さらに、3DCADで作ったモデルは、そのままCAMという加工用ソフトにデータを渡すこともできます。

これにより、CNC工作機械や3Dプリンターなどの加工機と直接つながり、実際の部品製造まで自動化が進んでいます。

つまり、設計から加工までを一貫してデジタルで管理できるという点が、現代の製造業における大きな進化です。

また、3DCADは「図面を共有する」「変更履歴を管理する」「製品の仕様を明確にする」といった情報管理の面でも力を発揮します。

たとえば、開発チームの中で「このネジ穴の位置、少しずれてない?」といった議論が起こっても、3Dモデルを回しながら確認できるので、共通認識がとても取りやすくなります。

これにより、設計ミスの減少、コミュニケーションの効率化にもつながるのです。

初心者の方でも、「モノがどんな風に作られているのか」を3DCADで視覚的に学ぶことができるため、製造の流れを理解するうえで非常に有効です。

将来的にモノづくりの仕事に関わりたいと思っているなら、3DCADはきっと強い武器になるでしょう。

建築・インテリア分野での活用

3DCADは工業製品だけでなく、建築やインテリアの分野でも幅広く活用されています。

建物の設計、部屋のレイアウト、家具の配置、内装のデザインなど、立体的に「空間」をイメージする必要がある分野では、3DCADがとても力を発揮します。

まず建築設計では、3DCADを使うことで建物全体の構造や外観、内装までを立体的に設計・確認できます。

たとえば住宅を設計する場合、平面図(上から見た図)だけでは分かりにくい部分も、3Dで建て起こしてみると「窓の位置が少し高いな」とか「階段が暗すぎるかも」といった、実際の感覚に近いチェックが可能になります。

特に最近は、BIM(ビム:Building Information Modeling)という考え方が広まり、建築の世界でも3DCADの活用が加速しています。

BIMでは、建物のパーツ一つひとつに情報(大きさ、材質、コストなど)を持たせた3Dモデルを作り、それを使って設計、施工、維持管理まで一貫して行います。

まさに“建物のデジタルツイン”を作るようなイメージです。

インテリア分野では、部屋の間取りに合わせて家具を配置したり、照明や壁紙の色を変えたりして、実際の空間の雰囲気を3Dで再現できます。

これにより、住む人や施主にとっても「こんな部屋になるのか」と具体的にイメージしやすく、打ち合わせもスムーズに進みます。

最近ではリフォーム業者やインテリアコーディネーターが、タブレットでその場で3Dプランを見せながら提案することもあります。

また、3DCADで作ったインテリアのデータは、VR(バーチャルリアリティ)やAR(拡張現実)と連携させることで、よりリアルな「仮想体験」が可能になります。

たとえば、完成前の家の中をバーチャルで歩き回ることもできるのです。

これにより、納得のいく設計や購入判断がしやすくなります。

このように、建築・インテリアの世界でも3DCADは“目に見える設計”を実現し、プロとお客さんの橋渡しをする重要な役割を担っています。

教育や趣味としての利用

3DCADは製造業や建築業界だけでなく、教育や趣味の分野でも多くの人に使われるようになってきました。

最近では学生や個人でも気軽に使える無料の3DCADソフトが増えており、「プロ向けのツール」だった3DCADが、誰でも始められる身近な存在になってきています。

たとえば学校教育の現場では、工業高校や大学の工学部だけでなく、中学校や高専でも3DCADの授業が行われるようになっています。

3Dで物を設計する体験を通して、「立体的な考え方」や「モノの構造」「ものづくりの流れ」を学べるため、論理的な思考力や創造力を育てるのに役立ちます。

将来の技術者育成にもつながる大切な学習分野です。

また、趣味で3DCADを使う人も年々増えています。

たとえば、プラモデルのパーツを自分で設計したり、日常で使うちょっとした道具(スマホスタンドや収納ケースなど)を自作したりする人が増えています。

こうした趣味のものづくりは「DIY(自分で作る)」と組み合わさり、3Dプリンターとセットで使われることも多くなっています。

実際、「3DCADで設計 → 自宅の3Dプリンターで出力」という流れで、世界に一つだけのアイテムを手作りする人もいます。

SNSや動画サイトには、こうした自作作品の紹介や作り方の解説が多く投稿されており、初心者が学びやすい環境も整っています。

さらに、近年では子ども向けの3DCADソフト(たとえば「Tinkercad」など)も登場しており、直感的な操作で形を作ることができます。

ゲーム感覚で楽しみながら学べるため、小学生から大人まで幅広い年代に親しまれています。

このように、3DCADは仕事のための道具としてだけでなく、「創造する楽しさ」を感じられるツールとしても大きな可能性を持っています。

初心者の方でも、気軽に始めて、楽しみながらスキルアップしていけるのが魅力の一つです。

初心者が3DCADを学ぶ方法

初心者におすすめの3DCADソフト

3DCADをこれから始めたい初心者の方にとって、最初の悩みが「どのソフトを使えばいいのか?」という点です。

3DCADにはプロ仕様のものから初心者向けのものまでさまざまな種類があります。

ここでは初心者に特におすすめしたいソフトを紹介します。

まずはじめに紹介したいのが、完全無料で使える Tinkercad(ティンカーキャド) です。

Autodeskが提供しているこのツールは、インストール不要でブラウザ上で動作し、ブロック感覚で3Dモデルを作ることができます。

操作が非常に簡単で、小学生からでも使える設計になっており、初めての3DCADとして最適です。

次に、もっと本格的に3DCADを学びたい方には Fusion 360(フュージョン360) をおすすめします。

こちらもAutodesk製で、個人利用や教育目的であれば無料で使えるプランがあります。

設計だけでなく、アセンブリ、解析、CAM(加工データ作成)など一通りの機能がそろっており、プロレベルの学習にも対応しています。

YouTubeやチュートリアルも豊富で、独学でもステップアップしやすいのが特徴です。

タブレットで直感的に操作したい方には、iPadなどで使える Shapr3D(シャーパー3D) がおすすめです。

Apple Pencilに最適化されており、スケッチするような感覚で3D設計が可能です。

外出先や机のない環境でもサッと作業できる手軽さが魅力で、無料プランでも基本的な機能を試せます。

さらに、少し上級者向けにはなりますが、完全無料のオープンソースソフト Blender(ブレンダー) も人気です。

本来はアニメーションや映像制作向けの3DCGソフトですが、最近では工業的なモデリングにも使えるよう進化しています。

自由度の高い表現が可能で、趣味としての作品制作にもおすすめです。

これらのソフトを活用し、「まずは触ってみる」「簡単な形から作る」「チュートリアルを活用する」というステップを踏めば、初心者でも楽しくスキルを身につけられます。

完璧を目指すのではなく、少しずつ「作る楽しさ」を感じながら進めていくのが、3DCAD上達の近道です。

独学で学ぶ方法と注意点

3DCADは、独学でも十分に習得可能な分野です。

最近では、初心者向けのチュートリアルや動画、教材が豊富にあり、自宅でも気軽に学べる環境が整っています。

ただし、効率よく上達するためには、いくつかのポイントと注意点を押さえておくことが大切です。

まず、独学の第一歩としておすすめなのが、公式チュートリアルの活用です。

たとえば、Fusion 360 や Tinkercad のような主要ソフトには、公式サイトで基礎から応用までのチュートリアルが用意されています。

ステップごとに進められるよう設計されており、初心者がつまずきやすい操作も丁寧に解説されています。

次に、YouTubeなどの動画学習も非常に効果的です。

視覚的に操作を確認できるため、文章だけでは分かりにくい部分も理解しやすくなります。

日本語で解説されている初心者向けの動画も多く、「Fusion 360 初心者」や「Tinkercad 使い方」などで検索すれば、無料で良質な学習コンテンツがたくさん見つかります。

また、実際に手を動かして作ることが大切です。

頭で理解していても、実際にモデルを作ってみないと操作が身につきません。

最初は簡単な立方体や円柱の組み合わせで構いません。

次第に家具や小物、簡単な機械パーツなどにチャレンジしていくと、自然とスキルが伸びていきます。

一方で、独学にはいくつかの注意点もあります。

特に多いのが、「途中で挫折してしまう」というパターンです。

3DCADは機能が多く、最初は操作が複雑に感じるかもしれません。

焦らず、1日15〜30分でも良いので、継続的に触れることが大切です。

また、分からないことがあったときは、Q&Aサイト(たとえばteratailやReddit)や公式フォーラムを活用すると、他の学習者や経験者から助けを得られる場合があります。

さらに、無料版には機能制限があることがあるため、「この機能が使えないのはバグかな?」と誤解しないよう、事前にプラン内容を確認しておくこともポイントです。

総じて、3DCADの独学は「情報を探す力」と「継続する力」がカギになります。

自分のペースで学びながら、少しずつでも「形にできる」楽しさを感じられると、モチベーションも自然と上がってきますよ。

試作全国対応!

簡単・最短1時間お見積り

他、ブログ記事もご覧ください♪

動画の投稿もしておりますので良ければご覧ください♪