アルミ合金の基礎知識:軽量・高強度・高耐食性の素材

アルミ合金は、軽量でありながら高い強度と耐食性を兼ね備え、多様な産業分野で活躍する重要な素材です。

アルミニウム合金とは

アルミ合金とは、アルミニウムを主成分とし、銅・マグネシウム・シリコン・マンガン・亜鉛などの元素を添加して機械的性質や耐食性を向上させた金属材料の総称です。

純アルミニウムは軽量で加工性や耐食性に優れますが、強度や硬度は低いため、構造材として使用するには限界があります。

そこで、特定の合金元素を加えて熱処理や加工硬化を行い、用途に応じた性能を引き出すのがアルミ合金の基本的な考え方です。

アルミ合金は、製造方法の違いから大きく「展伸材」と「鋳造材」に分類されます。

展伸材は板材・棒材・押出形材など、塑性加工で成形されるもので、航空機や自動車、建築材などの構造部品に多用されます。

一方、鋳造材は溶融したアルミ合金を金型や砂型に流し込み、複雑な形状を一体成形できるのが特長で、エンジン部品や機械フレームなどに使われます。

また、アルミ合金は国際的に統一された系統番号(1000系~8000系)で分類され、それぞれ特性が異なります。

例えば、1000系は純度の高いアルミで耐食性や加工性に優れ、6000系は機械的強度と耐食性、加工性のバランスが良く、建築材や輸送機器に幅広く使われます。

さらに、7000系は非常に高い強度を持ち、航空宇宙分野やスポーツ用品など、軽くて強い材料が求められる用途に最適です。

アルミ合金は鉄の約3分の1の比重(約2.7g/cm³)で、輸送効率や省エネルギーに大きく貢献します。

また、耐食性に優れるため、塩害環境や屋外構造物でも長寿命を実現できます。

さらに、熱・電気伝導性も高く、電子機器や放熱部品にも多用されます。

加えて、アルミはリサイクル性が極めて高く、再生に必要なエネルギーは新地金の約3%で済むため、環境負荷低減にも寄与します。

総じて、アルミ合金は軽量・高性能・高耐食性・リサイクル性という特長を併せ持ち、現代の工業製品から建築構造物まで、幅広い分野で欠かせない存在となっています。

アルミ合金の種類(展伸材と鋳造材)

アルミ合金は、その製造方法や成形技術の違いにより、大きく「展伸材」と「鋳造材」の2つの種類に分けられます。

これらはそれぞれ異なる特徴と用途を持ち、アルミ合金の多様なニーズに応えています。

まず、展伸材(てんしんざい)とは、アルミ合金の塊(インゴット)を熱間圧延や冷間圧延、押出成形などの塑性加工を施し、板材、棒材、線材、形材(押出形状)などの形に加工したものを指します。

展伸材は均一な組織構造を持ち、機械的性質が安定しているため、精密な加工や高い強度を必要とする構造部品に適しています。

展伸材はさらに、用途や成分に応じて1000系、2000系、5000系、6000系、7000系などの系統に分類されます。

たとえば、6000系の押出形材は建築材や自動車部品に広く使われています。

展伸材の代表的な加工法には、熱間圧延による板厚の薄板化や押出成形による複雑な断面形状の作製があり、製品の高精度化や軽量化を実現しています。

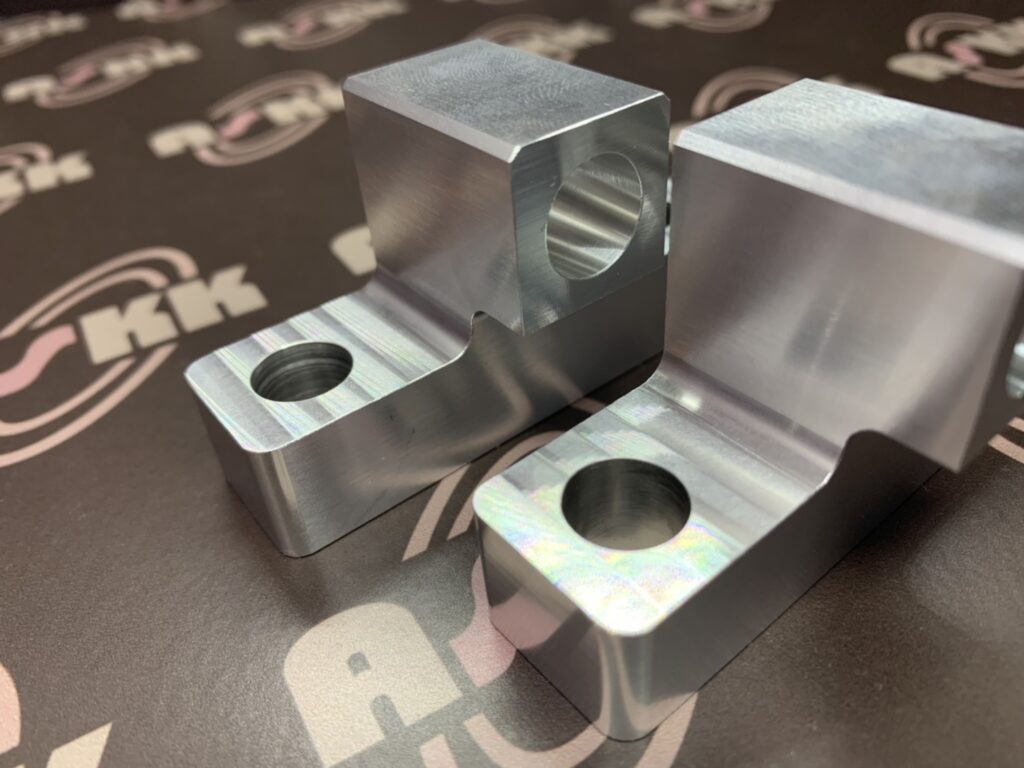

一方、鋳造材は、アルミ合金を溶かして液体状態にし、鋳型に流し込んで固めることで成形される材料です。

鋳造材は複雑な形状を一体成形できるのが最大の特徴であり、切削加工などの二次加工を減らせるため、部品製造の効率化やコスト削減に貢献します。

鋳造には、砂型鋳造、ダイカスト、低圧鋳造などさまざまな方法があり、用途や要求される機械的性質によって使い分けられます。

たとえば、ダイカスト鋳造は高い寸法精度と表面品質を持つため、自動車部品や電子機器ケースなどに多用されます。

鋳造材に使われるアルミ合金は、展伸材と比較して合金成分が異なる場合が多く、特にシリコンを多く含む系統(4000系やA356など)が耐摩耗性や流動性に優れているため鋳造に適しています。

これにより、鋳造部品は耐久性や複雑な形状を両立させることが可能となります。

また、展伸材は主に高強度と高精度が求められる用途、鋳造材は複雑形状や大量生産が求められる用途に適しているため、製品の設計段階での材料選定においてはこの違いをしっかり理解することが重要です。

さらに最近では、両者の特長を活かしつつ、新たな加工技術や複合材料の開発も進んでいます。

まとめると、アルミ合金は「展伸材」と「鋳造材」の2つの主要なタイプがあり、それぞれが異なる加工技術と用途ニーズに対応しています。

展伸材は精密で高強度の部品に、鋳造材は複雑形状の一体成形や大量生産に強みを持つため、幅広い産業分野で活躍しています。

アルミ合金の歴史と発展

アルミニウムは地球上で非常に豊富に存在する元素ですが、純粋な金属としての製造は19世紀に入ってから始まりました。

19世紀初頭は非常に高価で希少な金属であったアルミニウムは、工業的に製造されるようになると一気にその利用が拡大し、20世紀にかけて現代のアルミ合金材料の基礎が築かれました。

アルミニウムの大量生産を可能にしたのは1886年にチャールズ・マーティン・ホールとポール・ル・シャトリエが独立に発明した「ホール・エルー法」と呼ばれる電解精錬技術です。

この技術によってボーキサイトから経済的に純アルミニウムを取り出すことが可能となり、アルミニウムは金や銀に匹敵する高価な金属から一気に大量生産される汎用品へと変貌しました。

その後、20世紀初頭には、航空機産業や自動車産業の発展に伴い、より強度や耐食性を持つアルミ合金の開発が加速しました。

1900年代初頭には銅やマグネシウムを添加した合金が開発され、これらが現在の2000系や5000系アルミ合金の前身となりました。

特に第一次世界大戦中には、軽量で強度の高い材料として航空機の主要構造材に広く採用され、アルミ合金の重要性が飛躍的に増しました。

第二次世界大戦後、アルミ合金技術はさらに発展を遂げ、熱処理や加工硬化などの技術革新が進みました。

6000系(マグネシウム-シリコン系)や7000系(亜鉛系)の高強度合金が開発され、これにより航空宇宙分野だけでなく、自動車、建築、電子機器など多様な分野への応用が拡大しました。

特に7000系合金は、1960年代以降のスペースシャトルや戦闘機などの高性能機材に不可欠な材料となっています。

近年では、環境問題やエネルギー効率への関心の高まりから、軽量化を目的としたアルミ合金の需要がますます拡大しています。

自動車の燃費向上やCO2削減に寄与するため、車体やエンジン部品にアルミ合金が積極的に採用されており、製造技術も押出成形や鋳造の高度化、さらには3Dプリンティング技術の応用など、新しい展開が進んでいます。

また、リサイクル技術の発展もアルミ合金の普及を支えています。

アルミニウムは再生エネルギーが新規製造の約3%と非常に少なく、資源循環型社会における重要な素材として注目されています。

このように、アルミ合金はその誕生からわずか数十年で、金属材料の中でも特に急速に進化し、多様な産業の基盤を支える重要な素材となりました。

今後も材料科学や加工技術の革新とともに、その役割はさらに拡大していくことが期待されています。

アルミ合金の特性

軽量性と比強度の高さ

アルミ合金の最大の特長のひとつは「軽量性」です。

アルミニウムの比重は約2.7g/cm³であり、鉄の約3分の1、銅の約4分の1程度と非常に軽い金属です。

この軽量性は構造部材の重量低減に大きく貢献し、自動車や航空機の燃費向上、輸送コスト削減、省エネルギー化に直結します。

例えば、自動車のボディにアルミ合金を使うことで車両重量を10~30%軽減でき、燃費を大幅に改善することが可能です。

さらに重要なのは、単に軽いだけでなく「比強度(強度を比重で割った値)」が高いことです。

アルミ合金は、純アルミニウムに比べて銅、マグネシウム、亜鉛などの元素を添加し、熱処理や加工硬化を行うことで機械的強度が大幅に向上します。

7000系の高強度アルミ合金では、引張強度が500~600MPa以上にも達し、比強度でみると多くの鉄鋼材料を凌駕します。

これにより、強度と軽さを両立させた設計が可能となり、高性能機器や輸送機器の部品として最適です。

比強度の高さは、特に航空宇宙分野で重要視されており、機体の軽量化による燃料消費削減や飛行性能向上に貢献しています。

また、スポーツ用品や自転車フレームなど、軽量かつ高強度が求められる民生品にも広く用いられています。

一方で、アルミ合金は鉄鋼に比べて弾性率(ヤング率)が約70GPaと低いため、剛性面では劣る側面もあります。

そのため、設計時には部材の断面を工夫して剛性を補うなど、材料特性を考慮した工学的判断が必要です。

まとめると、アルミ合金はその軽量性に加え、高い比強度を持つことから、軽くて丈夫な構造材料として極めて優れており、現代の自動車、航空機、機械構造物の設計に欠かせない素材となっています。

耐食性と表面処理特性

アルミ合金はそのままでも非常に優れた耐食性を持つことが特徴です。

これはアルミニウムの表面に自然に形成される薄い酸化皮膜(アルミナ層)によって金属基材が外部環境から保護されるためです。

この酸化皮膜は自己修復性があり、皮膜が傷ついても空気中の酸素と反応してすぐに再形成されるため、長期間にわたり腐食から材料を守ります。

しかしながら、アルミ合金の耐食性は合金元素の種類や含有量、そして使用環境によって大きく変わります。

たとえば、銅を多く含む2000系アルミ合金は強度が高い一方で耐食性はやや劣り、特に海水環境下では腐食の問題が起こりやすくなります。

逆にマグネシウムを主体とする5000系合金は優れた耐食性を示し、海洋構造物や船舶部品に多く使われています。

耐食性向上のためには、表面処理技術が重要な役割を果たします。

代表的な処理方法に「陽極酸化処理(アルマイト)」があります。

これは電気化学的に酸化皮膜を人工的に厚くかつ硬く形成する方法で、耐食性の大幅な向上に加え、耐摩耗性や装飾性も向上します。

陽極酸化膜は多孔質構造のため、着色も可能で、カラフルなアルミ製品の実現を可能にしています。

また、塗装や粉体塗装もアルミ合金の表面保護に用いられ、建築材や自動車部品などで美観と耐久性の両立に役立っています。

最近では、耐塩害性や耐候性を強化するための複合コーティングやナノ技術を用いた表面改質も研究開発が進んでいます。

さらに、アルミ合金は切削加工や溶接などの加工過程で表面に傷がつくと、腐食が進行しやすくなることもあります。

そのため、加工後の表面処理や適切な設計による水はけ確保、接合部の腐食防止が耐久性向上には不可欠です。

総じて、アルミ合金は自然に優れた耐食性を持つ一方で、使用環境や合金組成に応じて適切な表面処理を施すことで、さらに長寿命かつ高性能な材料として活用できる点が大きな強みとなっています。

熱伝導性・電気伝導性の特徴

アルミ合金は軽量で強度に優れるだけでなく、熱伝導性と電気伝導性にも優れた特性を持っています。

これらの特性は、アルミニウムの金属結合特有の自由電子の多さに由来し、熱や電気を効率よく伝える能力が高いことを意味します。

まず、熱伝導性についてですが、アルミニウムの熱伝導率は約237 W/m·Kと非常に高く、銅(約400 W/m·K)に次いで良好な金属の一つです。

アルミ合金の場合、合金元素の添加によって熱伝導率は純アルミに比べ若干低下しますが、それでも多くの金属材料と比較して高い熱伝導性を保持しています。

このため、アルミ合金は熱交換器、放熱器、電子機器のヒートシンクなど、熱管理が重要な分野で幅広く使用されています。

一方、電気伝導性においてもアルミニウムは優れています。

純アルミの電気伝導率は銅の約60%程度ですが、その軽さを考慮すると同じ重量あたりの導電性は銅を上回ります。

そのため、電力送電線や電気配線材としてもアルミニウムが多用されています。

特に、重量制限が重要な航空機や車両用の電気配線では、軽量かつ導電性の良いアルミ合金が非常に有効です。

ただし、アルミ合金は純アルミに比べると合金元素の影響で電気伝導率は低下する傾向があり、用途に応じて適切な合金選定が必要です。

高い電気伝導性が求められる場合は、1000系の高純度アルミニウムが選ばれることが多いです。

また、熱伝導性と電気伝導性は密接に関連しており、金属内部の電子の自由度に依存します。

アルミ合金の設計では、強度や耐食性など他の性能とこれら伝導特性のバランスを取ることが重要です。

加えて、アルミ合金の熱伝導性の高さは溶接や加工時の熱管理にも影響を及ぼし、溶接ヒートアフェクトゾーンの特性変化や冷却速度に影響を与えるため、加工技術にも工夫が必要です。

総じて、アルミ合金は軽量性に加え、優れた熱伝導性と電気伝導性を兼ね備えた材料であり、これらの特長を活かした製品設計がさまざまな分野で活用されています。

主要なアルミ合金の分類と特徴

1000系(純アルミ系)

1000系アルミ合金は、純アルミニウムを主成分とする系統であり、含有するアルミニウムの純度が99%以上の高純度材料です。

純アルミの特性を最大限に活かしたもので、軽量性、耐食性、加工性に優れているのが特徴です。

ただし、合金元素の含有量が極めて低いため、機械的強度は他の合金系と比べて非常に低いという側面もあります。

この系統は、アルミニウムの優れた展性(加工のしやすさ)と耐食性が求められる用途に多く使用されます。

例えば、電気伝導性が高いため電気機器の端子や電線、変圧器の巻線材に用いられます。

また、耐食性の高さから屋根材や壁材など建築用途にも多く活用されています。

さらに、食品包装用の箔や化粧品容器、さらには調理器具など、非構造用途での利用も広範囲です。

1000系は代表的な材質番号として、1100、1350、1050などがあり、それぞれ微量の添加元素や純度、加工硬化の程度によって特性が微妙に異なります。

1100は最も一般的な純アルミニウムであり、良好な耐食性と加工性を持ち、多くの用途に使用されています。

1350は電気伝導性を重視した材料で、主に電気用途に用いられます。

1050は加工硬化性に優れ、成形性の高い用途に適しています。

強度は低いものの、熱処理が不要なためコスト面でも有利であり、加工性の良さから深絞り加工や押出加工にも適しています。

純度が高いため、酸化皮膜による耐食性が非常に高く、海水や大気中での腐食に強い点も魅力です。

一方で、構造部材としての使用には制限があり、高強度を要求される場面では2000系や6000系など他の合金が選択されます。

しかし、1000系の軽さと柔軟性、耐食性は、特殊用途や加工の難しい形状の製品において今なお重要な役割を果たしています。

まとめると、1000系アルミ合金は純アルミニウムの優れた特性を活かした材料群であり、耐食性、加工性、電気伝導性を重視する非構造用途に最適です。

軽量で柔らかく扱いやすいことから、幅広い産業で欠かせない基本材料として位置づけられています。

2000系(アルミ-銅系)

2000系アルミ合金は、主に銅(Cu)を主要合金元素として含む系統で、高強度を必要とする用途に広く使用されています。

銅の添加により機械的強度が大幅に向上し、特に航空機産業や輸送機器分野で重要な材料として位置づけられています。

この系統は高い引張強度と耐疲労性を特徴とし、7000系と並んで「高強度系アルミ合金」の代表格です。

例えば、2024合金は耐疲労性に優れており、航空機の構造部材や軍用車両、自動車の高性能部品に使われています。

一方で、耐食性は他系統のアルミ合金に比べてやや劣り、特に海洋環境や湿潤環境下では腐食問題が発生しやすい点に注意が必要です。

熱処理(時効硬化)が可能な合金が多く、これにより強度をさらに高めることができるのも特徴です。

熱処理状態により性質が大きく変わるため、製品設計や加工時には熱処理工程の管理が非常に重要になります。

加工性は展伸加工や溶接においてはやや難易度が高いものの、機械加工には比較的適しており、高精度の切削加工で細部形状を作り込むことができます。

ただし、溶接性は低く、溶接を伴う製品では適切な設計や後処理が必要です。

2000系合金の代表例としては、2024、2011、2017などがあります。

2024は強度と耐疲労性のバランスが良く、航空宇宙分野で最も広く使われる合金の一つです。

2011は加工性に優れており、機械加工部品に多用されます。

2017は溶接性を改善した改良型で、自動車部品などに使われます。

耐食性の課題を補うために、表面処理や陽極酸化処理、塗装などの表面保護技術が多用され、特に腐食環境下での使用には細心の注意が払われています。

総じて、2000系アルミ合金は高強度と耐疲労性が要求される厳しい環境で力を発揮し、特に航空宇宙、自動車、軍事用途で重要な役割を果たしています。

設計段階での耐食対策や加工性の考慮が不可欠ですが、その高い性能から多くの高付加価値製品に採用されています。

5000系(アルミ-マグネシウム系)

5000系アルミ合金は、主にマグネシウム(Mg)を添加した系統で、優れた耐食性と中程度の強度を兼ね備えています。

特に耐食性が高く、海水や塩害環境に強いため、船舶構造材や海洋機器、化学プラントの配管などで幅広く使われています。

この系統は溶接性に優れ、厚板から薄板まで多様な形状に加工可能なため、造船、車両の車体、建築用パネルなど多用途に用いられています。

耐食性に加えて加工硬化による強化も可能で、軽量でありながら十分な強度を発揮できるのが特徴です。

代表的な合金番号としては5052、5083、5005などがあり、5052は特に耐食性と加工性のバランスが良く、建築や輸送機器分野で標準的に使用されています。

5083は強度と耐食性をさらに強化しており、船舶や圧力容器などの厳しい環境で活躍しています。

5005は装飾性が高く、陽極酸化処理後の美観も優れているため建築用外装材に使われます。

5000系は熱処理で強化できない非熱処理合金が多いですが、加工硬化(冷間加工)によって強度を調整できるため、製造プロセスでの柔軟な強度制御が可能です。

耐食性の高さは、マグネシウム添加による安定した酸化皮膜の形成に起因し、特に塩素イオンを含む環境での耐食性は非常に優れています。

溶接性が良好な点もこの系統の大きなメリットであり、構造材としての信頼性を高めています。

ただし、マグネシウム含有量が高いと成形性や靭性が低下する場合もあり、合金設計にはバランスが求められます。

総じて、5000系アルミ合金は耐食性に優れ、溶接加工も容易なため、海洋構造物、自動車の車体パネル、建築外装など、多岐にわたる分野で不可欠な材料となっています。

軽量かつ耐久性の高い素材として、特に過酷な環境下での使用に最適です。

6000系(アルミ-マグネシウム-シリコン系)

6000系アルミ合金は、マグネシウム(Mg)とシリコン(Si)を主要合金元素とする系統で、強度、耐食性、加工性のバランスが非常に良いことから、汎用性の高いアルミ合金として広く使用されています。

板材、押出形材、建築材、自動車部品、機械構造材など、多様な用途に適しています。

この系統の特徴は、MgとSiが化合してマグネシウムシリサイド(Mg2Si)という析出物を形成し、熱処理(時効硬化)によって強化される点です。

これにより、熱処理による強度向上が可能でありながら、加工性や耐食性も損なわれにくいという優れた特性を持ちます。

代表的な合金としては6061や6063が挙げられます。

6061は高い機械的強度と良好な耐食性を兼ね備え、航空機構造材、自動車部品、船舶構造材、建築構造材などで多用されます。

一方、6063は押出加工性に優れており、主に建築用の窓枠やパイプ、家具部品などに使用されます。

6000系は溶接性も良好で、特に6061は溶接後の機械的性質の回復も比較的容易です。

これは自動車や建築分野での採用を促進しており、複雑な構造部材の製造に適しています。

さらに、耐食性が高く、屋外使用や湿潤環境でも安定した性能を発揮します。

加工方法としては、圧延や押出が一般的で、熱処理(T4、T6など)によって性能調整が可能です。

押出成形により複雑な断面形状を作りやすい点もこの系統の魅力です。

まとめると、6000系アルミ合金は強度・耐食性・加工性のバランスが良く、汎用性の高さから多くの産業分野で標準的に使われる素材です。

特に構造材としての利用が多く、今後も軽量化や環境配慮の観点から需要が増すことが期待されています。

7000系(アルミ-亜鉛系)

7000系アルミ合金は、亜鉛(Zn)を主な合金元素とし、マグネシウムや銅を添加した高強度合金群です。

航空宇宙産業をはじめ、自動車、スポーツ用品、精密機械など、強度が最重要視される分野で多用されています。

この系統の特徴は、亜鉛とマグネシウムの組み合わせによる強力な析出硬化能力にあります。

熱処理によって微細な析出物が生成され、材料の結晶格子内に障害を作ることで非常に高い引張強度(500MPa以上)と耐疲労性を実現します。

代表的な合金には7075、7050、7475などがあり、それぞれ耐食性や靭性の面で異なる特性を持ちます。

7075合金は高強度かつ良好な靭性を持ち、航空機の構造部材や自転車フレーム、モータースポーツ部品などに広く使われています。

耐食性は比較的劣るため、表面処理や設計での腐食対策が重要です。

一方、7050合金は耐食性を改善し、航空機構造での要求に応じた改良版として用いられます。

7000系は溶接性が低く、溶接後は強度が大幅に低下する傾向があるため、溶接構造には向きません。

そのため、接合には機械的結合や接着が選ばれることが多いです。

また、加工性は比較的難しいため、加工条件の最適化や適切な熱処理が欠かせません。

熱処理状態(T6、T73など)によって性能が大きく変わるため、用途に応じた処理条件の設定が重要です。

特に、疲労強度と耐食性のバランスを取ることが設計のポイントとなります。

総じて、7000系アルミ合金は極めて高い強度が求められる最先端の構造材料として不可欠であり、軽量化と高性能化を両立させるために今後も広く活用され続けるでしょう。

アルミ合金の用途と事例

航空宇宙産業での活用

アルミ合金は航空宇宙産業において最も重要な材料の一つです。

その最大の理由は「軽量で高強度」という特性に加え、「耐食性」と「加工性」が優れている点にあります。

航空機や宇宙機器は軽量化が燃費向上や飛行性能の向上に直結するため、アルミ合金は構造材料の主力として長年使われ続けています。

航空機の主要構造材には、特に7000系や2000系の高強度アルミ合金が採用されます。

例えば、航空機の胴体フレーム、翼桁、主翼表皮などには7075や2024合金が用いられ、高い引張強度と疲労強度で飛行中の過酷な負荷に耐えます。

一方で、耐食性が必要な部分には5000系や6000系も適用され、海上基地や港湾施設に隣接する環境でも長寿命を確保しています。

また、アルミ合金は溶接やリベット接合など多様な接合技術に対応できるため、複雑な機体構造を実現可能にしています。

加えて、加工性が良いため高精度な部品の製造が可能であり、薄肉で強靭な構造を作り出すことができます。

さらに、熱伝導性や電気伝導性が良いため、機体の放熱や静電気除去にも役立っています。

宇宙開発においてもアルミ合金は不可欠な材料です。

宇宙船の構造材や衛星のフレーム、ロケットの機体部品などに使われており、極限環境での強度と耐久性が求められます。

特に軽量化は打ち上げコストの削減に直結するため、最先端の高強度アルミ合金が常に開発されています。

近年では、複合材料やチタン合金とのハイブリッド設計も進んでいますが、コストパフォーマンスや加工技術の成熟度から、アルミ合金は依然として航空宇宙分野の基幹材料として君臨しています。

今後も、より高性能で環境負荷の低い合金の研究開発が期待されています。

自動車・輸送機器への応用

近年、自動車業界では環境規制の強化や燃費向上の要求から車体の軽量化が急務となっています。

その中で、アルミ合金は鋼材に代わる重要な材料として注目され、エンジン部品から車体構造材、ホイールやドアパネル、さらにはシャーシ部品に至るまで幅広く活用されています。

自動車用のアルミ合金には主に5000系と6000系が使われており、耐食性と加工性のバランスが取れたこれらの合金は、車体の軽量化と耐久性向上を両立させます。

たとえば、5000系は耐塩害性に優れ、特に海岸地域や冬季の塩カル散布路面での腐食対策に有効です。

6000系は押出加工や熱処理に適し、複雑な形状の部品や高強度部材として多用されています。

エンジン関連部品では、シリンダーヘッドやブロック、ピストンなどにアルミ合金が使われ、軽量化に加え熱伝導性の良さで冷却効率が向上し、エンジン性能の向上に寄与しています。

加えて、アルミホイールの普及も自動車の軽量化と操縦安定性の改善に貢献しています。

輸送機器全般においても、鉄道車両やバス、トラックの車体構造材としてアルミ合金は積極的に採用されています。

特に高強度で耐食性に優れた5000系・6000系合金は、長寿命とメンテナンスコストの低減に役立っています。

航空機の技術が応用された先進的な設計も増えており、例えばアルミ合金製のモノコック構造が軽量で剛性の高い車体を実現しています。

さらに、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)においても、バッテリーやモーター周辺の軽量化が重要となり、アルミ合金の適用範囲は今後さらに拡大する見込みです。

製造工程では、溶接、接着、機械加工が複合的に用いられ、複雑形状の軽量部品を効率的に生産できることが強みとなっています。

このように、自動車・輸送機器分野におけるアルミ合金の活用は、環境対応と性能向上を両立させる重要な技術であり、今後も材料開発や加工技術の進化とともに広がり続けることが期待されています。

試作全国対応!

簡単・最短1時間お見積り

※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。

正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。