析出硬化系ステンレス鋼とは?特徴・種類・用途をわかりやすく解説

析出硬化系ステンレス鋼は、熱処理によって強度を大幅に高められる特殊なステンレス鋼の一種です。

一般的なオーステナイト系やフェライト系とは異なり、析出硬化処理により高い機械的強度と優れた耐食性を両立できることが大きな特徴です。

そのため、航空宇宙、エネルギー産業、精密機器など、軽量化と高強度が求められる分野で幅広く活用されています。

本記事では、析出硬化系ステンレス鋼の基本的な特徴や種類、用途についてわかりやすく解説します。

析出硬化系ステンレス鋼とは

析出硬化(precipitation hardening)とは、金属の強度や硬さを向上させるための熱処理法の一種であり、析出硬化系ステンレス鋼の最大の特徴でもあります。

この処理は、特定の元素が母材中に微細な化合物を析出させることによって、結晶構造内の変形を妨げ、強度を高めるメカニズムに基づいています。

析出硬化処理は、基本的に以下の3つのステップで構成されます。

【1】固溶化熱処理(Solution Treatment)

まず材料を高温(例:1040〜1060℃)で加熱して、添加された合金元素(Ni、Cu、Nbなど)を母材に均一に固溶させます。

この状態では、析出強化はまだ起きていませんが、後の処理のための準備段階として重要です。

固溶化後は急冷(通常は水冷)して、この均一な組成の状態を保持します。

【2】時効処理(Aging)

次に、中温域(例えば480〜620℃)で保持することで、固溶中にあった元素が微細な金属間化合物(例:Ni₃(Al,Ti)、Cu-rich粒子、NbCなど)として析出します。

これらの析出物は、転位の動きを効果的に妨げ、結果として材料の降伏強さや引張強さを大きく向上させます。

析出のサイズや分布は処理温度・時間により調整可能で、目的に応じて最適化されます。

【3】析出物による強化メカニズム

析出粒子は、転位の移動を機械的に妨げることで、塑性変形を抑制します。

粒子が小さいうちは転位が粒子を切断する形で進みますが、粒子が大きくなると転位が粒子を回り込む(バイパスする)動きとなり、異なる強化メカニズムが支配的になります。

このため、粒子のサイズと分布が非常に重要です。

析出硬化は、従来のマルテンサイト変態による硬化とは異なり、より微細で均一な硬化が得られるのが特徴です。

また、熱処理温度を調整することで硬さを段階的に制御できる点も、航空機や精密部品に多用される理由です。

特に、代表的な析出硬化系ステンレス鋼である「17-4PH」は、Cuを利用した析出硬化を利用しており、時効処理によって高い強度と靱性を得ることができます。

また、析出粒子は材料全体に均一に分布するため、疲労特性や耐摩耗性にも優れた性能を発揮します。

他のステンレス鋼との分類上の違い

析出硬化系ステンレス鋼(Precipitation-Hardening Stainless Steel, 略称PH系)は、ステンレス鋼の中で特殊な位置づけにあり、オーステナイト系・フェライト系・マルテンサイト系と並ぶ第四の系統とされます。

その特徴は、「析出硬化」という特有の強化メカニズムにより、高強度と耐食性を兼ね備える点にあります。

ここでは、他の3系統との違いを中心に、分類上の特徴を詳述します。

【分類の観点】

ステンレス鋼は主に、金属組織(結晶構造)によって分類されます。

これに対し析出硬化系は、金属組織だけではなく、熱処理によって性質を大きく変化させることができる合金として設計されています。

析出硬化系には、さらに以下のような3つのサブグループがあります。

・マルテンサイト系析出硬化鋼(例:17-4PH)

・セミ・オーステナイト系析出硬化鋼(例:17-7PH)

・完全オーステナイト系析出硬化鋼(例:A286)

これにより、使用目的や求められる特性に応じて柔軟な材料選定が可能になります。

【オーステナイト系との違い】

オーステナイト系ステンレス(例:SUS304、SUS316)は、常温でオーステナイト組織を保持し、優れた耐食性と成形性を持ちますが、強度は中程度です。

一方で析出硬化系は、耐食性を保ちつつ、析出強化処理により高い機械的強度を得られるという点で優位です。

また、磁性の有無でも違いがあり、析出硬化系は処理後にマルテンサイト化する場合があるため、磁性を帯びる場合もある点が設計上重要です。

【マルテンサイト系との違い】

マルテンサイト系ステンレス(例:SUS410、SUS420)は、高硬度と耐摩耗性を特徴としますが、耐食性がやや劣るのが難点です。

これに対し、析出硬化系は析出強化とステンレス組成のバランスにより、マルテンサイト系に匹敵する強度を持ちながら、耐食性も確保できます。

さらに、熱処理条件によって強度をコントロールできるため、仕上げ後に変形や応力が残りにくいのも大きな利点です。

【フェライト系との違い】

フェライト系ステンレス鋼(例:SUS430)は、価格が安価で磁性を持ち、耐食性も悪くありませんが、強度や靭性に限界があります。

析出硬化系はそれらを大きく上回る強度性能を持つため、構造材や高機能部品にはより適しています。

ただし、析出硬化系は成分が高価で熱処理も必要なため、コストはフェライト系より高くなります。

【総括】

析出硬化系ステンレス鋼は、他のステンレス系とは異なり、「熱処理による強化」を前提とした高性能ステンレス鋼です。

分類上も異質で、ステンレス鋼の枠を越えて、高強度合金としての性格を持つ材料といえるでしょう。

そのため、航空機や原子力、医療機器など、強度と信頼性が極めて重要な分野での採用が進んでいます。

主な代表鋼種(例:17-4PH、15-5PHなど)

析出硬化系ステンレス鋼は、高強度・高靭性・耐食性を兼ね備えた特殊鋼として、さまざまな産業分野で活躍しています。

その中でも代表的な鋼種が「17-4PH」と「15-5PH」です。

この2種は共にマルテンサイト系析出硬化型に分類され、析出硬化処理によって極めて優れた機械的性質を発現する材料です。

以下、それぞれの鋼種の特徴を詳述します。

【17-4PH(SUS630)】

「17-4PH」は、Cr17%、Ni4%、CuとNbを主成分とする析出硬化系ステンレス鋼です。

PHは“Precipitation Hardening”の略で、「析出硬化による強化」を意味します。

特徴:

・高強度・高硬度:H900などの時効処理により、引張強さ1300MPa以上、硬度HRc40以上に達することができます。

・優れた耐食性:SUS304に準ずる耐食性を持ち、湿気や水分の多い環境でも十分使用可能です。

・寸法安定性:熱処理による寸法変化が小さいため、精密加工部品にも適しています。

・加工性:焼入れ前は比較的加工しやすく、熱処理後に高強度化されるため、加工と強化を分離できる点が利点です。

用途例:

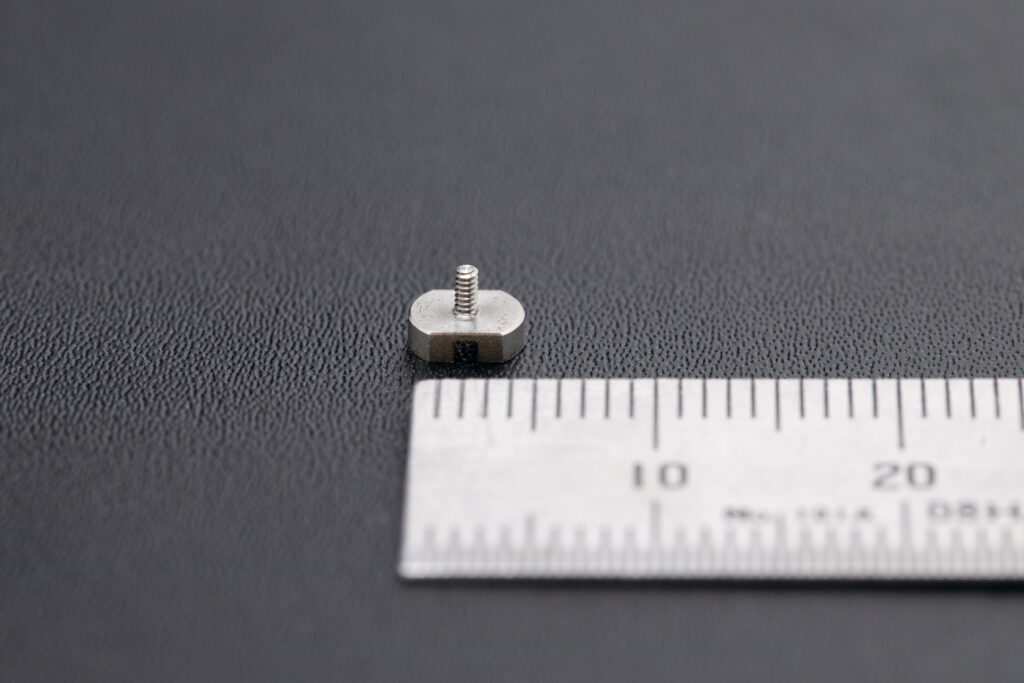

・航空機用部品、原子力設備、ガスタービン部品、金型部品、ボルト・ナット類、歯車など、強度と信頼性が求められる場面で広く利用されています。

熱処理条件:

・溶体化処理:約1040℃で保持後、水冷

・時効処理:H900(480℃×1h)〜H1150(620℃×4h)で調整可能

【15-5PH】

「15-5PH」は、17-4PHの改良型として開発された析出硬化系ステンレス鋼で、Cr15%、Ni5%を主成分としています。

主な違いは、鋳造組織の改善や靱性の向上を目的とした組織制御にあります。

特徴:

・靭性の向上:17-4PHに比べて延性と靭性が高く、衝撃や振動のかかる用途にも適しています。

・優れた溶接性と鍛造性:鋳造欠陥を抑えた均一な組織構造により、溶接後の性能安定性が高く、信頼性のある構造体製作が可能です。

・優れた機械的特性:17-4PHに近い高強度と高硬度を持ち、同様の時効処理によって特性をコントロール可能です。

・等方的性質:方向性による物性のばらつきが少なく、設計上の信頼性が向上します。

用途例:

航空宇宙機器、ミサイル部品、石油・ガス関連機器、海洋構造物、精密機械部品など、より高い靭性や耐衝撃性が要求される分野で採用されています。

【その他の代表鋼種】

・13-8Mo:高強度・高靭性・優れた耐食性を併せ持つ析出硬化系ステンレスで、特に航空宇宙分野で用いられます。

・17-7PH:セミ・オーステナイト系で、成形後にマルテンサイト化・時効処理して強度を得るタイプ。板材としてスプリング部品などに多用されます。

・A286:完全オーステナイト系の析出硬化鋼で、耐熱性・耐食性に優れる。高温部品やジェットエンジン構成材に使用されます。

【まとめ】

析出硬化系ステンレス鋼には、特性を調整しやすく、強度・靭性・耐食性のバランスに優れる多様な鋼種が存在します。

17-4PHと15-5PHは特に汎用性が高く、産業界での実績も豊富です。

熱処理条件を変えることで目的に応じた物性制御が可能なため、信頼性が重要視される部品の材料として今後も広く活用されるでしょう。

熱処理と加工性

溶体化処理と時効硬化処理の工程

析出硬化系ステンレス鋼の特性を最大限に引き出すためには、「溶体化処理」と「時効硬化処理」という2段階の熱処理が必要です。

これらの処理工程は、機械的強度、靱性、耐食性などの物性を最適化するうえで不可欠であり、熱処理条件によって得られる最終特性は大きく左右されます。

まず、「溶体化処理(solution treatment)」とは、材料を高温(通常は1040~1060℃程度)に加熱し、合金元素(Ni、Cu、Nbなど)を均一に固溶させる工程です。

この処理は、析出物をすべて溶解させて均一な母材組織を形成することを目的としています。

溶体化処理後は急冷(水冷)することにより、析出物が再度生成するのを防ぎ、固溶状態を保持します。

次に行うのが、「時効処理(aging treatment)」です。

これは中温(通常は480~620℃程度)で保持することで、固溶していた元素が微細な金属間化合物(Ni₃Al、Cu-rich粒子、NbCなど)として析出し、材料の強度が大きく向上します。

時効温度と保持時間により、析出粒子の大きさや分布が変わり、それが最終的な硬さや靱性に影響します。

例えば、代表鋼種である17-4PH(SUS630)では、以下のような時効処理条件が採用されます。

・H900:480℃×1時間(最高強度、やや靱性低下)

・H1025:550℃×4時間(バランスのとれた特性)

・H1150:620℃×4時間(靱性重視、強度は低め)

また、これらの処理はすべて大気中または保護ガス雰囲気で行う必要があります。

酸化や脱炭を防ぐために、処理環境の管理も重要なポイントとなります。

このように、溶体化処理と時効処理の組み合わせは、析出硬化系ステンレス鋼の性能設計の要であり、用途や部品ごとの要求性能に応じて熱処理条件を選定することが求められます。

熱処理による特性変化と最適化

析出硬化系ステンレス鋼は、熱処理によって強度、靱性、耐食性などの物理・機械的特性を大きく変化させることが可能です。

これは同じ鋼種でも、熱処理条件によって異なる特性を得られるという大きな利点であり、使用環境や設計条件に応じた最適な材料設計が可能となります。

例えば、17-4PHでは、以下のような熱処理による特性変化が確認されています。

・H900処理(480℃×1h):最大の引張強さ(約1310MPa)、高硬度(HRc40前後)を発揮しますが、やや延性・靱性に劣ります。応力が集中しやすい部位や衝撃のかかる用途には注意が必要です。

・H1025処理(550℃×4h):強度(約1070MPa)と延性(約15%)のバランスが良く、多くの産業機器部品で採用されています。

・H1150処理(620℃×4h):強度はやや低下しますが、靱性が大幅に向上し、衝撃荷重や疲労に強い特性が得られます。

さらに、時効処理後に「二段時効処理(二次エージング)」や「低温時効」などの特殊処理を施すことで、より細かい性能チューニングも可能です。

このような特性の最適化は、構造部品や航空機、ガスタービンなどの厳しい使用環境下での長寿命化・信頼性確保に大きく寄与しています。

また、熱処理による寸法変化が非常に小さいため、熱処理後の再加工を最小限に抑えられる点も、製造工程上の大きなメリットです。

さらに、析出硬化処理は腐食性環境でも特性を維持しやすいため、海洋構造物や化学装置など、過酷な環境下でも広く使用されます。

加工時の注意点と成形性の工夫

析出硬化系ステンレス鋼は、高強度と耐食性を両立する優れた材料ですが、その一方で、加工にはいくつかの注意点と工夫が求められます。

特に、熱処理後の高硬度状態では切削性や成形性が低下するため、加工の工程設計と加工順序が非常に重要になります。

まず大前提として、加工は原則として熱処理前に行うのが一般的です。

熱処理後は硬度がHRc40以上になることもあり、切削工具の摩耗が激しくなる、あるいは工具が欠けるリスクもあるため、熱処理前に機械加工を完了しておくことが推奨されます。

加工時の具体的な注意点は以下の通りです。

・切削加工:熱処理前はSUS304やSUS420と同程度の加工性を示しますが、硬化後は超硬工具の使用や高剛性の機械が必要になります。加工熱による硬化(加工硬化)も生じやすいため、切削条件(低速・高送り・冷却)には十分な配慮が必要です。

・成形加工(曲げ・絞りなど):板厚や処理状態によっては割れやスプリングバックが起きやすくなります。成形前にはアニール処理を施す、あるいは中間焼鈍を入れるなどの対策が取られます。

・溶接:析出硬化系鋼は、溶接性に優れた鋼種もありますが、溶接後に再熱処理が必要になることが多いため、溶接のタイミングや熱影響を考慮した設計が不可欠です。

また、工具の選定においては、耐摩耗性の高い超硬合金やセラミック工具を使用することで工具寿命を延ばし、安定した加工を維持することができます。

加工条件がシビアな場合には、放電加工や研削加工といった非切削加工法の採用も検討されます。

このように、析出硬化系ステンレス鋼の加工では、材料特性を踏まえた適切な工程設計と、工具・加工条件の最適化が製品の品質と生産性に直結します。

特に高精度が要求される用途では、熱処理後の最終仕上げを見越した寸法管理や、応力除去処理なども重要な工程として位置付けられます。

他材料との比較

オーステナイト系ステンレスとの比較(耐食性と強度)

析出硬化系ステンレス鋼(以下PH系)とオーステナイト系ステンレス鋼(以下AUS系)は、どちらも優れた耐食性を有していますが、強度面では大きく異なる特性を持ちます。

用途に応じて両者を使い分けることが重要であり、以下に主要な違いを詳述します。

【耐食性の比較】

AUS系(例:SUS304、SUS316)は、クロム(Cr)とニッケル(Ni)を主成分とする非磁性のステンレス鋼であり、極めて高い耐食性を持ちます。

特にSUS316はモリブデン(Mo)を含み、塩化物環境下でも優れた耐孔食性を発揮します。

PH系もCrを主成分とし、Niを含有するため基本的には良好な耐食性を持ちますが、耐食性の絶対値ではSUS316にやや劣ることが一般的です。

ただし、SUS304に対しては同等あるいは上回る耐食性を示すPH鋼種(例:17-4PH、15-5PH)も多く、かつ表面処理(パッシベーション処理など)により性能をさらに向上させることが可能です。

【強度の比較】

PH系の最大の特長は、「析出硬化処理」によって高強度化できる点にあります。

17-4PHなどは時効処理(例:H900)により、引張強さ1300MPa以上、硬度HRc40超と、AUS系の2倍以上の強度を実現可能です。

一方、AUS系は熱処理による硬化ができないため、引張強さは500〜700MPa程度が限界です。

このため、強度が求められる構造部品や高荷重部ではPH系が選ばれることが多く、AUS系は成形性や溶接性が重視される軽負荷部品や耐食重視用途で多用されます。

【まとめ】

・耐食性:PH系 ≧ SUS304 < SUS316

・強度:PH系 >> AUS系(熱処理により倍以上)

選定の目安:

・PH系:高強度+耐食性が求められる航空・原子力・精密部品

・AUS系:耐食性・加工性重視の厨房機器、医療器具、タンク類など

マルテンサイト系との比較(硬化手段と靭性)

析出硬化系ステンレス鋼(PH系)とマルテンサイト系ステンレス鋼(M系)は、いずれも高強度とある程度の耐食性を併せ持つ材料として広く使用されていますが、その強化メカニズムと靭性、加工後の性質には顕著な違いがあります。

【硬化手段の違い】

M系(例:SUS410、SUS420)は、焼入れ処理によりマルテンサイト組織を形成し、これにより高硬度を得る材料です。

この変態硬化(マルテンサイト変態)による強化は比較的簡便ですが、硬化の一貫性や微細制御が難しい側面があります。

一方、PH系は溶体化処理+時効処理という二段階熱処理を通じて、析出物による微細構造の強化を行います。

これにより均一で安定した高強度と靭性を両立できるという大きなメリットがあります。

たとえば、17-4PHでは、硬化状態をH900~H1150まで調整可能で、目的に応じた物性の最適化が可能です。

【靭性・延性の違い】

M系は硬度は高い反面、延性や靱性に劣る傾向があります。

衝撃や繰返し荷重に弱く、破壊モードも脆性破壊になりやすい特徴があります。

特に低温環境ではその傾向が顕著です。

これに対しPH系は、析出粒子の大きさや分布を制御することで、高強度とともに延性・靭性の確保が可能です。

H1025やH1150などの時効条件を選ぶことで、衝撃や疲労にも強い構造材として使用できます。

【耐食性と加工性】

PH系の耐食性はM系より明らかに優れており、湿潤環境・腐食性ガス・塩分雰囲気下でも良好な耐性を示します。

加工性に関しても、PH系は熱処理前の状態での加工が可能なため、加工→熱処理の工程設計がしやすいという利点があります。

【まとめ】

・強化手段:M系=焼入れ(単純)/PH系=析出強化(精密)

・靭性・延性:PH系 > M系

・耐食性:PH系 > M系

選定の目安:

・M系:耐摩耗性・コスト重視の刃物、工具、シャフト類

・PH系:信頼性重視の航空機部品、医療機器、構造体

チタン合金や高強度鋼との用途別選定

析出硬化系ステンレス鋼(PH系)は、しばしば高強度材料の代表格であるチタン合金や高強度鋼(超ハイテン)と比較されます。

用途別の選定では、これらの材料特性とコスト、耐久性、加工性などを総合的に検討する必要があります。

【チタン合金との比較】

チタン合金(例:Ti-6Al-4V)は、比強度(強度/重量)に極めて優れ、耐食性・耐熱性・生体適合性でも突出した材料です。

航空機、宇宙機器、医療用インプラントに不可欠ですが、コストと加工の難しさが大きな課題です。

対してPH系は、同等の強度を有しながら、加工性と溶接性が比較的良好で、コストもチタンより大幅に低いため、重量以外の要件が重視される場合に選定されます。

たとえば、航空機の構造部材や回転体部品では、強度と剛性、耐久性のバランスからPH系の方が優位となるケースがあります。

【高強度鋼(超ハイテン)との比較】

超ハイテン(例:SCM440、SNCM439など)は、安価でありながら焼入れや調質により高い強度を発現できる合金鋼です。

ただし、耐食性が非常に低く、腐食環境では防錆処理が不可欠です。

PH系は、高強度と高耐食性を一体化した材料であり、油や水、海水、化学薬品などが接触する環境でも長期使用が可能です。

よって、腐食環境下でも機械的強度が維持される必要のある用途にはPH系が最適です。

【用途別の材料選定まとめ】

| 用途 | 推奨材料 |

|---|---|

| 軽量化+高強度が重要(航空・宇宙) | チタン合金 |

| コスト重視、強度重視(機械部品) | 高強度鋼 |

| 強度・耐食性・加工性のバランス(構造部、原子力、海洋機器) | 析出硬化系ステンレス鋼 |

用途と使用例

航空機部品・ガスタービンへの利用

析出硬化系ステンレス鋼(PH系)は、軽量性・高強度・耐食性・耐熱性を高度にバランスさせた金属材料であり、航空宇宙産業において極めて重要な位置づけを占めています。

特に航空機部品やガスタービンにおける適用は、PH系ステンレスの性能を最大限に活かす分野といえます。

航空機部品では、軽量でありながら高い構造強度が求められるため、従来はチタン合金や高張力鋼が使用されていました。

しかし、加工性やコスト、熱処理後の寸法安定性といった面から、PH系材料(特に17-4PH、15-5PH、13-8Mo)が代替材として採用されるケースが増えています。

具体的な用途としては

・ランディングギア構成部品

・フラップアクチュエータのハウジング

・エンジン取り付けブラケット

・圧力容器、ハウジング類

などがあり、これらには高い応力や温度変化、腐食性環境に耐える特性が要求されます。

PH系は析出硬化によって強度を上げつつ、耐食性を維持できるため、長期間の安定稼働と軽量化の両立が可能です。

また、ガスタービン分野では、構成部品が高温・高圧環境にさらされるため、耐熱性も重視されます。

オーステナイト系よりも高温強度が高いPH系鋼種(例:A286など)は、高温構造材としての使用にも適応できます。

たとえば、燃焼器部品、ノズル、ディスク、締結部品など、温度による強度低下が許されない部位に多く使用されています。

さらにPH系は、時効処理による性質調整が可能であるため、特定の応力・温度条件に合わせて最適化することができるのも大きな利点です。

高信頼性が求められる航空宇宙機器において、破壊や変形を防ぎ、長寿命化に貢献できることから、今後の次世代航空機開発においても、ますます重要な材料となっていくことが予想されます。

医療・化学装置分野での選定理由

析出硬化系ステンレス鋼は、医療機器や化学装置といった、耐食性・強度・清浄性が同時に求められる分野においても非常に優れた材料として利用されています。

これらの分野では、材料選定にあたって以下のような厳しい条件が課せられます。

・高い耐食性(消毒薬、酸、塩分などへの耐性)

・非磁性または低磁性(特定医療装置との干渉防止)

・生体適合性や無毒性(医療器具)

・清浄性・鏡面性(洗浄・滅菌対応)

・高強度・高精度(精密構造や長寿命設計)

こうした要求に対し、PH系ステンレスは優れた適合性を示します。

たとえば、17-4PHや13-8Moは、高強度と高耐食性の両立により、手術器具・整形外科用インプラント・歯科器具などの機能部品に用いられています。

また、時効処理で性質を制御可能な点は、個別仕様や用途に応じたカスタマイズ性を高める要因にもなっています。

さらに、15-5PHなどは高い鏡面性を得やすく、表面の清浄性が要求される部位にも適しています。

パスボックスや殺菌槽、分析装置の内部構造材などにも採用され、医療機器の衛生性と耐久性の両立を可能にしています。

化学装置分野では、反応槽、熱交換器、配管部品などに使われ、薬品耐性・腐食性ガスへの耐久性・高温下での安定性が評価されます。

耐塩素性や酸性雰囲気下での性能保持も重要な要素であり、これにおいてもPH系はSUS304より明らかに優れた耐久性を発揮します。

加えて、加工後に熱処理で強度を付与できるため、複雑な構造の化学装置部品においても、成形・加工の自由度が高く、製造効率の向上にもつながっています。

試作全国対応!

簡単・最短1時間お見積り

※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。

正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。