SS材とは?建築・機械・インフラで活躍する基本鋼材のすべて

SS材(一般構造用圧延鋼材)は、日本工業規格(JIS G 3101)に基づく炭素鋼で、強度、加工性、コストのバランスに優れ、建築構造物や機械部品、車両、インフラ資材など幅広い分野で利用されています。

この鋼材は、引張強さによってSS330、SS400、SS490、SS540などのグレードに分類され、数字が高くなるほど引張強さが高くなります。

最も一般的に使用されるのは「SS400」で、引張強さが400MPa程度であることからこの名称が付いています。

本記事では、SS材の基本的な特徴から、各グレードの違い、用途までを詳しく解説します。

SS材とは

SS材とは、「一般構造用圧延鋼材(Steel Structure)」の略称で、日本工業規格(JIS G 3101)に基づいて定められている炭素鋼材料です。

この鋼材は、強度や加工性、コストのバランスに優れ、建築構造物や機械部品、車両、インフラ資材など幅広い分野で利用されています。

SS材の特徴は、その機械的性質が引張強さによって分類されている点にあります。

具体的には、SS330、SS400、SS490、SS540などのグレードが存在し、それぞれ数字が高くなるほど引張強さが高くなります。

最も一般的に使用されるのは「SS400」で、引張強さが400MPa程度であることからこの名称が付いています。

SS400は、加工性や溶接性に優れ、溶断や機械加工にも適しており、コスト面でも安価であるため、鉄骨構造やフレーム、架台、各種治具などの製作に幅広く用いられています。

また、SS330はそれよりも低強度で、溶接構造物や軽負荷用途に適しており、SS490・SS540は高強度を必要とする構造物や荷重の大きい用途に使われます。

なお、SS材は炭素量が比較的低いため、熱処理による硬化性は限定的ですが、常温での機械的強度と加工性の両立が求められる構造用途には理想的です。

ただし、耐食性には乏しいため、屋外や腐食環境下では表面処理(塗装、メッキ、防錆油塗布など)が不可欠となります。

SS材はその定義上、「機械的性質保証材」であり、成分や微細組織ではなく、最終的な引張強さ・降伏点などの性能に基づいて規格化されています。

このため、同じSS400でも製造ロットやメーカーによって微妙に成分が異なることもありますが、構造用途としては問題になりません。

また、近年では環境配慮や強度設計の高度化に伴い、必要に応じてより高性能な鋼材(例えばSM材や高張力鋼など)への置き換えも進んでいますが、SS材は今なお汎用鋼材として建築・製造現場で重宝されています。

日本工業規格(JIS G 3101)における位置づけ

SS材は「JIS G 3101」という日本工業規格に基づいて規定されている鋼材であり、正式には「一般構造用圧延鋼材(Rolled steels for general structure)」と分類されます。

JIS G 3101は、構造物の部材やフレームなどに使用される炭素鋼のうち、特に一般的な構造用として広く使用される材料を対象としています。

この規格は、鋼材の強度や形状、試験方法、表示方法などを明確に定めており、設計者・施工者・製造業者の間で共通の基準として活用されています。

JIS G 3101では、SS材を機械的性質(引張強さ・降伏点)に基づいて分類しています。

たとえば、SS330は引張強さ330MPa以上、SS400は400MPa以上、SS490は490MPa以上とされており、それぞれの用途に応じて使い分けがされます。

特筆すべきは、これらのSS材が「化学成分」ではなく「機械的性質」によって管理されている点です。

つまり、成分にはある程度の幅が認められており、強度や延性などの性能を満たせば、SS材として認定されます。

また、JIS G 3101では形状ごとにも規定があり、例えば鋼板(hot-rolled steel plates)、鋼帯(steel strips)、鋼形(shapes)、鋼棒(bars)などの種類ごとに規格が分けられています。

これにより、必要な形状や寸法、公差の鋼材をJISに従って選定・調達できるようになっています。

さらに、JIS規格には表記方法にもルールがあり、たとえば「SS400-P」や「SS400-F」などの表記が使われることがあります。

これらの末尾記号は「P=プレート(鋼板)」、「F=フラットバー(平鋼)」など形状を表しており、材料の識別を容易にしています。

また、必要に応じて「R(リムド鋼)」「K(キルド鋼)」などの鋼種記号が付与される場合もあります。

なお、JIS G 3101は日本国内における共通規格であると同時に、海外の規格(ASTMやEN規格など)とも照合されることが多く、国際プロジェクトにおける材料選定や相互認証にも利用されています。

例えば、ASTM A36がSS400とおおよそ同等品として扱われることが多いのもこのためです。

JIS G 3101による規定は、品質の均一化、トレーサビリティの確保、設計の標準化を可能にし、製品の信頼性や流通の効率性向上に貢献しています。

このように、SS材は単なる鋼材ではなく、JISによって明確に定義され、実用においても幅広く信頼される材料として、日本のモノづくりの根幹を支えています。

一般構造用鋼材としての用途の広がり

SS材は「一般構造用鋼材」というカテゴリに分類される通り、非常に多様な用途で使われている鋼材です。

特にSS400は、その機械的特性、加工性、入手性の良さから、建築、土木、機械、輸送、産業資材など、あらゆる分野で利用されています。

構造材という名称の通り、負荷を支える役割や、構造体の骨格を構成する材料として多く採用されてきました。

まず、建築分野においては、SS材は鉄骨構造の柱や梁、ブレースなど、建物の主要構造部に使われています。

特にビルや工場などの大型建築物では、強度とコストパフォーマンスを兼ね備えたSS400が定番の材料となっており、安定した品質と調達のしやすさが評価されています。

耐震構造設計にも対応しやすく、加工性の高さから現場溶接や切断も容易な点が、施工性の向上に寄与しています。

また、土木分野でもSS材の活躍は目覚ましく、橋梁や護岸、鉄道や高速道路の高架橋脚、仮設構造物などの構造体に広く用いられています。

水道・ガス・電気などインフラ設備の支持架台、点検足場や支保工など、現場で組み立てやすく、再利用性も高いことが評価されて採用されています。

土木現場では耐久性や防錆性も求められるため、使用にあたっては適切な塗装や防錆処理が前提となりますが、SS材はその処理がしやすい鋼材としても重宝されています。

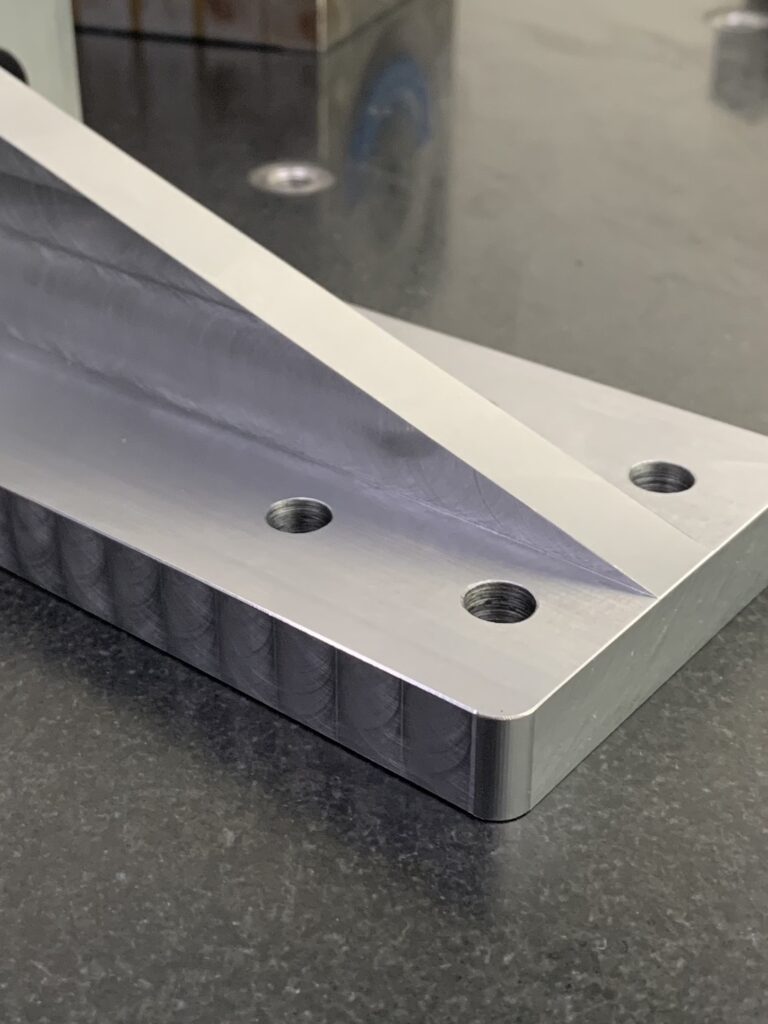

機械や装置産業の分野でもSS材は汎用構造用材料として活用されており、装置フレーム、架台、カバー、治具、金型枠など、あらゆる構成部材に利用されています。

中でもSS400は、切削や溶接、曲げ加工など多様な工程に対応できるため、設計自由度が高く、特に中・低荷重の構造部品には最適です。

また、製缶加工を伴う大型設備の筐体や、重量物を支えるベース部にも多く用いられています。

さらに、SS材は産業資材や日用品の分野にも浸透しており、家具の金属フレーム、農業用機器、簡易架台、運搬用パレットやコンベア部品など、量産性とコストメリットが求められる場面で多用されています。

こうした製品では、板材、角パイプ、アングル材などとしてSS材が形を変えて流通しており、多様な製品の基盤を支える素材となっています。

近年では、製造現場の自動化・機械化が進む中で、SS材を用いた標準フレーム構造のユニット化が進んでおり、部品点数の削減や組立工数の短縮などにも寄与しています。

また、リサイクル性の高さも注目されており、スクラップとしての再資源化がしやすいことも、環境配慮型の設計において評価される要因です。

このようにSS材は、その用途の広さと柔軟性、コストバランスに優れた材料として、今もなお建設・製造業の現場で欠かせない存在となっています。

標準化された材料でありながら、使用される場面に応じた最適な加工や処理が可能であることが、SS材の真の強みと言えるでしょう。

SS材の特性と利点

機械的性質(引張強さ・降伏点など)

SS材の大きな特徴のひとつは、その明確に定義された「機械的性質」にあります。

JIS G 3101におけるSS材は、主に「引張強さ」や「降伏点」などの力学的性質によってグレード分けされており、化学成分による分類ではなく、実際の使用性能に重きを置いた設計思想が採用されています。

これは実用面で非常に有効であり、現場で求められる強度を基準に材料選定を行える利点を持ちます。

たとえば、最も一般的に使用される「SS400」は、引張強さが400〜510MPa、降伏点が245MPa以上(厚さにより変動)という性能を持ちます。

これは中程度の荷重や構造用途に適しており、建築用の骨組みや機械フレーム、各種架台などに多用されます。

SS330であれば引張強さは330〜430MPa、SS490では490〜610MPaといったように、用途や設計荷重に応じて選択肢を広げることが可能です。

降伏点(または耐力)とは、材料が弾性範囲を超えて永久変形を始める応力レベルのことで、構造設計においては非常に重要な指標となります。

SS材は、この降伏点の安定性が高く、設計強度を計算する際の基準として用いられやすい特徴があります。

特に溶接構造物では、応力集中が起きやすいため、降伏点が明確であることが構造安全性の確保に直結します。

また、SS材は延性や靭性にも優れており、破断前に大きな塑性変形を伴う性質があります。

これは、脆性的に突然破壊されるのではなく、ある程度変形してから破壊に至る「警告破壊型」であることを意味し、安全性の高い設計が可能となります。

この特性は地震など突発的な外力が加わる場合にも有利に働き、構造物全体の信頼性を高める要素です。

加えて、硬度は中程度で、加工時には切削性や曲げ加工性を損なわない範囲の硬さとなっています。

ただし、SS材は焼入れなどの熱処理による硬化性が低いため、強度向上を目的とした熱処理には向きません。

強度の向上が必要な場合は、より高炭素のS45Cや合金鋼のSCM材などが選定されることになります。

総じてSS材は、機械的特性のバランスが良く、必要十分な強度と加工性を備えた材料です。

特にその「信頼性のある性能値」と「入手のしやすさ」は、設計者や製造者にとって非常に重要なメリットとなっています。

部品の標準化や流通性の観点からも、多くの設計においてSS材が第一選択肢として挙げられるのは、この安定した機械的性質に根ざしていると言えるでしょう。

加工性と溶接性の高さ

SS材が広く使用される理由の一つに、その優れた「加工性」と「溶接性」が挙げられます。

これらの特性は、製造現場での作業効率やコスト低減に直結する重要な要素であり、特に中小企業や建設現場など、多様な加工を要する場面ではSS材の利点が顕著に現れます。

まず、加工性の面では、SS材は比較的軟らかく、粘りがありながらも切削性に優れているため、旋盤・フライス・穴あけ・タップ加工など、あらゆる機械加工に対応できます。

とくにSS400はその中でも標準的な硬さと靱性を備えており、刃物の摩耗を抑えつつ安定した切削が可能です。

加工条件も極端に厳しくないため、一般的な汎用機械やNC工作機械での加工に適しています。

曲げ加工やプレス加工も容易で、冷間成形においても割れや亀裂が発生しにくい性質を持っています。

板金製品や架台、ブラケットの製作において、設計通りの形状を実現しやすいことは大きなメリットです。

さらに、SS材はねじ切りやリーマ加工などの精密加工にもある程度対応でき、試作段階から量産まで幅広く対応できる柔軟性を備えています。

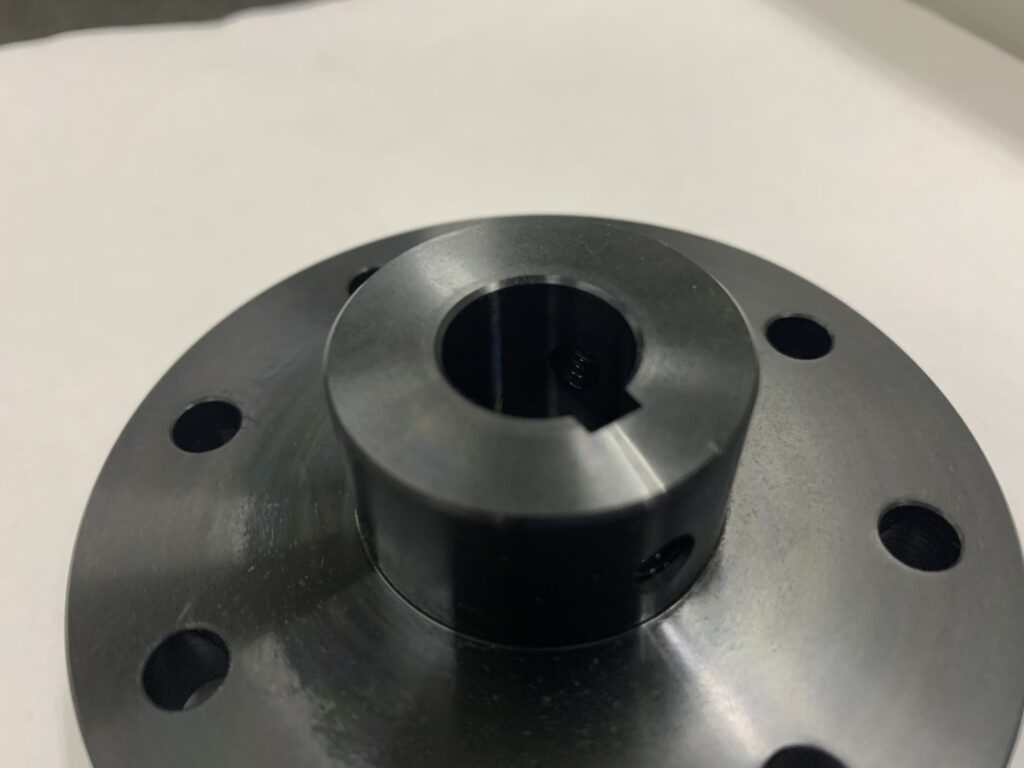

次に、溶接性の高さもSS材の大きな強みです。

SS材は炭素量が低めで、合金元素の含有も少ないため、アーク溶接・CO₂溶接・TIG溶接・スポット溶接など、様々な溶接方法に適しています。

特にSS400は、特殊な予熱や後処理を必要とせずに安定した溶接品質を得ることができ、現場での即応性に優れています。

溶接性の良さは、構造体の製缶加工や建設現場の溶接施工において非常に重要です。

部材同士を確実に接合できることは、強度・安全性の確保はもちろん、溶接後の歪み管理や仕上げの工程にも影響を与えます。

SS材はその点で、比較的溶接歪みも小さく、補修や再加工もしやすいため、長年にわたって構造用鋼材のスタンダードとして採用されてきました。

一方で、厚板や高強度を要求される構造物では、溶接時の熱影響や冷却速度による割れやすさが懸念されることもあります。

その場合は、予熱・後熱処理や、適切な溶接棒・溶接ワイヤの選定が必要となることもあります。

ただし、一般的な厚み(~25mm程度)のSS材であれば、特別な処置なしで十分な溶接強度が得られるケースが大半です。

また、SS材は一般流通材として豊富に入手可能なうえ、定尺品(6mや4m)や各種断面(板、丸棒、角材、アングル、チャンネルなど)も取りそろえられているため、加工から組立までの工程が非常にスムーズに進行します。

これもまた、製造業や建設業においてSS材が長く重宝される理由の一つです。

このように、SS材は加工・溶接の両面で扱いやすく、多様な加工法に対応できる「万能型鋼材」として高い評価を得ています。

設計から製造、現場施工までの一貫した作業性を考慮したとき、SS材は非常に合理的な選択肢となるのです。

コストパフォーマンスの良さ

SS材が広く支持されている理由のひとつに、その圧倒的な「コストパフォーマンスの良さ」があります。

材料費・加工費・調達のしやすさ・汎用性の高さを総合的に見ると、SS材は構造用鋼材の中でもトップクラスの経済性を誇ると言ってよいでしょう。

まず、材料単価が安価であることは、SS材の大きな魅力です。

SS400などは、特別な合金元素を添加していない炭素鋼であり、原料の鉄鉱石やスクラップの調達コストも比較的低く抑えられます。

また、製造工程が標準化されており、国内外を問わず多数の製鋼メーカーが安定的に生産しているため、需給バランスが取れており、価格変動も比較的小さいのが特徴です。

さらに、汎用的な規格製品として豊富に流通している点もコストに寄与しています。

SS材はJISに準拠した定尺材(鋼板、形鋼、丸棒、角材など)が全国の鋼材商社・販売店に常備されており、必要なときに必要な量を迅速に入手できる体制が整っています。

この流通性の高さは、余計な在庫コストや納期遅延のリスクを減らすことにつながります。

また、加工性が高いため、製造工程におけるコストも抑えやすいです。

切削・曲げ・溶接・穴あけといった各種加工において、工具摩耗が少なく、高速での加工が可能なため、機械の稼働時間や作業者の手間が減り、トータルの製作コストにおいて大きな差が生まれます。

特別な設備や技術を要さず、汎用機で対応できることも中小の町工場や建設現場にとっては大きなメリットです。

加えて、表面処理や後加工との相性も良いため、塗装やメッキ、防錆処理などを加えることで、さまざまな環境や用途にも対応可能です。

これにより、一つの材料で多用途に展開できる「応用の広さ」があり、専用材や高級材料に頼らずとも設計要件を満たせるケースが多くなります。

結果として、設計段階での材料選定が柔軟になり、試作段階から量産フェーズまでスムーズに進めやすくなります。

一方で、SS材は「必要十分な性能」を提供することを目的とした材料であり、耐食性や高強度などの特化性能は持ちません。

こうした機能性が必要な場合には、S45Cやステンレス鋼(SUS304など)、高張力鋼(ハイテン)などを選定する必要がありますが、それらはコストも高く、加工性に制限があるケースも多いため、コストパフォーマンスの観点ではSS材が最適となることが多いのです。

まとめると、SS材は「安価で」「加工しやすく」「調達が容易」でありながら、「多用途に対応できる」という点で、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

これは単に材料費が安いというだけではなく、製造プロセス全体におけるコストを抑え、設計の柔軟性や製造の効率性を最大化できる材料として、非常に合理的な存在であることを意味しています。

他鋼材との比較と選定基準

S45CやSCM材との使い分け

SS材とよく比較される鋼材に「S45C」や「SCM材(クロムモリブデン鋼など)」があります。

これらはいずれも炭素鋼や合金鋼に分類され、用途によって適材適所で使い分けられます。

使い分けのポイントは、強度・熱処理性・コスト・加工性・耐摩耗性といった性能の違いにあります。

まずS45Cは、中炭素鋼であり、SS材よりも炭素量が多いため、引張強さや硬度が高くなります。

具体的には、焼入れ・焼戻しといった熱処理によって、表面硬度を向上させたり、耐摩耗性を高めたりすることができます。

そのため、機械部品やシャフト、歯車、ピン、スライド部品など、強度や耐摩耗性が要求される部品に適しています。

一方で、S45Cは炭素量が多いため、溶接性や延性には劣り、加工性はSS材よりもやや難しくなります。

また、熱処理を施さなければそのままでは高強度用途に不十分な場合もあるため、熱処理工程を前提とした設計が必要です。

一方、SCM材は、クロム(Cr)やモリブデン(Mo)などの合金元素を添加した合金鋼で、SCM435などが代表的です。

SCM材は焼入れ性に優れ、深部まで硬化できることから、部品の内部まで均一な強度を求められる場合に重宝されます。

高強度と耐摩耗性を兼ね備えた材料で、自動車部品や航空部品、金型部品などに広く使われます。

ただし、SCM材はSS材やS45Cと比較すると価格が高く、加工時の工具摩耗も激しくなりがちです。

また、溶接性もやや劣るため、溶接を伴う構造物には不向きな場合があります。

これらに対してSS材は、基本的に熱処理を前提としない用途、すなわち「構造体としての形を保てれば良い」「必要最低限の強度で十分」といった場面に最適です。

例えば、建築の鉄骨や設備のベースプレート、配管の支持金具など、力がかかっても壊れない程度の強度が求められるが、特別な機械的特性は不要な場合に適しています。

つまり、SS材は「安価・加工しやすい・溶接性が高い・汎用的」、S45Cは「熱処理可能・中程度の強度・耐摩耗性重視」、SCM材は「高強度・高硬度・高応力環境向け」といった特徴を持ち、それぞれの特性に応じた使い分けが不可欠です。

設計時には、使用環境、応力条件、コスト、加工方法などを総合的に勘案し、最適な鋼材を選定することが求められます。

SUS材(ステンレス鋼)との違い

SS材とSUS材(ステンレス鋼)は、どちらも広く工業分野で利用される鋼材ですが、用途や性能に大きな違いがあります。

特に耐食性・外観・コスト・加工性といった点で選定基準が分かれます。

まず最も顕著な違いは、耐食性です。

SS材は炭素鋼であり、腐食環境では酸化が進みやすく、錆びやすいという欠点があります。

一方、SUS材はクロム(Cr)を10.5%以上含有することで、表面に不動態皮膜を形成し、高い耐食性を発揮します。

特にSUS304やSUS316などは、水回り・食品機器・化学装置など、錆の発生が許されない環境で使用されます。

次にコスト面ですが、SS材は一般構造用鋼材であり、非常に安価です。

大量生産が可能で、価格も安定しています。

対してSUS材は原材料コストが高く、特にニッケルを多く含むオーステナイト系ステンレスは価格変動も大きいため、コストが重視される現場では選定に注意が必要です。

加工性の面では、SS材は切削・溶接・曲げ加工などが容易で、一般的な機械加工に適しています。

SUS材は種類によって差がありますが、オーステナイト系は加工硬化しやすく、フェライト系やマルテンサイト系は切削性が良好ですが溶接性に課題があるなど、材質特性に応じた加工ノウハウが必要です。

外観においては、SUS材は光沢があり美観性が高いため、意匠性を求められる装飾部品や内装材にも適しています。

一方で、SS材は表面仕上げが粗めで、外観の美しさよりも実用性が重視される場面で用いられます。

まとめると、以下のような使い分けが基本です。

・SS材:一般構造部品、安価・大量生産向け

・SUS材:耐食性・美観・衛生性が求められる環境で使用

設計時には、使用環境(屋外/屋内、水/油、衛生条件など)を考慮して、最適な材質を選定することが重要です。

高張力鋼材(ハイテン)との比較視点

高張力鋼材(ハイテン:High Tensile Strength Steel)は、引張強さを高めた鋼材で、SS材と比較して軽量化と高強度化が可能な点が特徴です。

自動車や建機の分野では、軽量化による燃費向上や強度アップによる安全性向上を目的に、ハイテンの利用が急増しています。

SS400の引張強さはおおよそ400MPa程度ですが、ハイテン鋼は540MPa以上、ものによっては1000MPaを超える強度を誇ります。

そのため、同じ強度を確保する場合でも、より薄い鋼板で対応可能になり、部品の軽量化が実現できます。

たとえば、自動車のフレームやドアビーム、Bピラーなどにおいては、衝突時のエネルギー吸収性と軽量性を両立させるために、ハイテンの採用が進んでいます。

一方で、ハイテンは加工性の面で制約があります。

特にプレス加工では、スプリングバックが大きくなる、割れやすい、金型への負荷が増すといった課題があります。

また、溶接においても、通常のSS材に比べて適切な熱管理が求められるため、製造工程全体において高度な技術力が必要です。

さらに、コスト面でもSS材より高価であり、大量生産や試作におけるコストインパクトを考慮する必要があります。

そのため、製品の軽量化・高性能化が求められる最終製品であっても、部位ごとにハイテンとSS材を使い分けるハイブリッド構造設計が一般的です。

選定における基本的な比較視点は以下の通りです。

・SS材:安価・加工しやすい・中程度の強度

・ハイテン材:高強度・軽量化に貢献・高加工難度・高コスト

設計段階で必要な強度や軽量化の目標値を明確にし、加工技術や製造コストとのバランスを図ることで、最適な材料選定が可能となります。

試作全国対応!

簡単・最短1時間お見積り

※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。

正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。