型彫放電加工(EDM)とは:原理・特徴・用途の解説

型彫放電加工は、電気放電の力を利用して金属を精密に削り出す高度な加工技術です。

この技術は、複雑な形状や高硬度材料の加工に優れ、金型製作や精密部品の製造に欠かせません。

本記事では、型彫放電加工の基本的な仕組みから、使用される電極材料、メリット・デメリット、最新の自動化技術、コスト削減の工夫、そして実際の業界別活用事例までを詳しく解説します。

型彫放電加工とは

型彫放電加工(Die Sinking EDM)は、工具電極(エレクトロード)とワークピースとの間に発生する微細な電気放電現象を利用して、金属を非接触で除去する高度な加工技術です。

この加工法は、硬度の高い鋼材や超硬合金、チタン合金など、従来の切削加工では加工が難しい高硬度材料に対しても、精密な形状を正確に形成できることが大きな特徴です。

加工プロセスでは、工具電極とワークの間を絶縁液で満たし、直流またはパルス電圧を印加します。

電圧が一定の閾値を超えると絶縁破壊が生じ、微小な放電スパークが発生します。

このスパークにより局所的に高温が発生し、ワーク表面の金属は瞬時に溶融・蒸発し、絶縁液の流れによって微細な金属粒子として除去されます。

放電加工は物理的な接触を伴わないため、工具がワークに直接触れることはなく、切削力によるワーク変形や応力が発生せず、微細形状や精密寸法を維持できます。

型彫放電加工は特に金型やダイカット型、成形型などの製作に適しており、複雑な凹形状や立体構造、微細溝、テーパー形状などをミクロン単位で正確に再現することが可能です。

さらに、工具電極の形状がそのままワークに転写されるため、極めて複雑な形状の加工も容易に行えます。

近年では、高速・高精度の放電加工機の登場により、加工時間の短縮や精度向上が実現され、医療用インプラント部品、半導体製造部品、微細金型など、精度と再現性が要求される分野で不可欠な技術となっています。

また、加工条件や工具形状の調整によって表面粗さや仕上げ精度を制御でき、加工後の研磨や仕上げ工程を最小化できる点も大きな利点です。

非接触加工であることにより、微細構造や内部凹部の再現性も非常に高く、従来の切削加工では実現が難しかった精密形状を作製できる点が、型彫放電加工の最大の特徴です。

さらに、工具摩耗の補正やCAD/CAMとの連携によって、加工精度を継続的に維持することが可能であり、量産現場でも安定した品質を確保できることが評価されています。

型彫放電加工の特徴

型彫放電加工(EDM:Electrical Discharge Machining)は、金属材料を電気的な放電現象によって除去する加工方法であり、特に高硬度材や複雑形状の加工において大きな威力を発揮します。

従来の切削加工では工具の硬度や切削力の制約から困難とされてきた加工も、放電加工では容易に実現できるという点が大きな特徴です。

例えば、超硬合金や焼入れ鋼のような高硬度材であっても、放電による熱エネルギーで溶融・蒸発させて形状を作り出せるため、切削工具では実現できない精密加工を行うことが可能になります。

また、型彫放電加工では「電極」と呼ばれる工具を母材に対して近接させ、微小な間隙で繰り返し放電を発生させることにより、母材表面を少しずつ削り取っていきます。

この際、電極自体も少しずつ摩耗しますが、加工速度や仕上げ精度を考慮した条件設定を行うことで、意図した形状を高精度で再現することができます。

特に、金型製作の分野では複雑な三次元形状を高い精度で加工できるため、射出成形金型やプレス金型の製造に欠かせない技術となっています。

さらに、型彫放電加工の大きな利点は「非接触加工」であることです。

工具と被加工物は物理的に接触せず、電気的な放電によって除去が行われるため、切削加工のような大きな切削抵抗が発生しません。

これにより、被加工物に機械的な応力が加わらず、微細で脆い形状でも破損のリスクを低減できます。

この特性は、特に微細な溝や複雑な凹凸形状を必要とする精密部品の製造において強みとなります。

ただし、型彫放電加工にも課題は存在します。

例えば、加工速度は切削加工に比べて遅く、生産性の面では劣る場合があります。

また、加工表面には「放電痕」と呼ばれる微小な凹凸が形成されるため、高品位な仕上げが求められる場合には仕上げ加工が必要となります。

さらに、電極の消耗が避けられないため、加工コストや電極の設計・製作にかかる時間も重要な要素となります。

総合的に見ると、型彫放電加工は「難削材や複雑形状に適した高精度加工が可能」「非接触による応力の少ない加工」という大きな特徴を持つ一方で、「加工速度の遅さ」「電極摩耗の問題」といった制約を併せ持つ技術です。

これらの特徴を理解した上で適切に活用することで、他の加工法では実現できない高付加価値な製品を生み出すことができます。

放電加工の歴史と発展

放電加工の歴史は比較的新しく、20世紀半ばに急速に実用化が進みました。

その起源は1940年代、旧ソ連の科学者ラザレンコ夫妻による研究に遡ります。

彼らは電気的な放電現象によって金属が侵食されることを観察し、この原理を利用して加工技術へと応用する道を開きました。

この発見が、後に「ラザレンコ回路」と呼ばれる基本的な放電加工装置の原型となり、放電加工の実用化に大きな役割を果たしました。

当初の放電加工は、加工速度が遅く、加工面も粗いものでしたが、従来の機械加工では不可能だった高硬度材への加工が可能であったため、金型製造分野で急速に普及しました。

特に、射出成形金型や鍛造金型の製造においては、従来の切削加工だけでは困難であった複雑形状の再現に大きな効果を発揮しました。

そのため、1950年代から1960年代にかけて、ヨーロッパや日本を中心に研究開発が進み、放電加工機は徐々に産業界で欠かせない存在となっていきました。

1970年代以降になると、電子制御技術の進展により放電加工機の性能は大幅に向上しました。

特にパルス制御の導入は大きな革新であり、従来は安定しにくかった放電現象を制御可能にしました。

これにより、加工速度の向上と加工精度の改善が同時に実現し、放電加工の適用範囲はさらに拡大しました。

また、この時期にはワイヤーカット放電加工機も登場し、板材の精密切断や複雑輪郭の加工が可能になったことで、産業分野での利用は飛躍的に広がりました。

さらに1980年代から1990年代にかけては、コンピュータ制御(CNC)の発展が放電加工に取り入れられ、自動化や高精度化が進みました。

CAD/CAMとの連携によって複雑な三次元形状も効率的に加工できるようになり、自動車産業や電機産業における金型製造の効率化に大きく寄与しました。

加えて、加工液や電極材の改良も進み、表面粗さの改善や電極消耗の抑制が可能になりました。

現代においては、放電加工は単なる金型加工にとどまらず、航空宇宙分野や医療分野など、高度な精度と信頼性が要求される分野でも活用されています。

例えば、ジェットエンジンのタービンブレードや人工関節の製造など、従来の切削加工では困難な複雑形状や難削材への適用が進んでいます。

また、微細放電加工技術の発展により、ミクロンオーダーの精密加工が可能となり、半導体産業や精密機器分野でも欠かせない技術となっています。

このように、放電加工は誕生からわずか数十年で急速に発展し、現在では製造業における基盤技術のひとつとして確立されています。

今後はさらに環境負荷の低減やエネルギー効率の改善が課題となる一方で、ナノスケールでの応用など新しい可能性も期待されています。

歴史を振り返ると、放電加工は常に「従来の加工限界を突破する技術」として進化してきたと言えるでしょう。

型彫放電加工の加工原理

放電現象の基本原理

型彫放電加工の根幹を支えているのが「放電現象」です。

放電とは、本来絶縁体である空気や加工油などの媒質を介して、電極と工作物の間に電圧を印加することで発生する微小な電気的破壊現象を指します。

具体的には、電極と工作物の間に数十ボルトから数百ボルト程度の電圧を与え、一定の間隔(数μm~数十μm)を確保すると、その隙間に存在する絶縁体が部分的に破壊され、瞬間的に電子やイオンが流れる経路が形成されます。

これが「絶縁破壊」と呼ばれる状態であり、このときに放電が発生します。

放電が起きると、その局所的な領域には数千度から一万度以上といわれる高温プラズマが発生します。

この極端な高温によって、放電が発生した微小点において工作物表面が瞬間的に溶融・蒸発します。

そして、加工液によって冷却されると、溶けた金属は急冷されて飛散し、微小なクレーター状の痕跡が残ります。

このクレーターの集合が結果的に工作物の形状を形成するのです。

型彫放電加工では、電極の形状を工作物に転写するために、無数の放電を連続的に発生させます。

単一の放電で除去される体積は極めて小さいため、加工全体としては膨大な数の放電が積み重なることになります。

この点で、放電加工は「非接触加工」の代表格といえます。

切削や研削のように工具が直接接触することなく、電気エネルギーによって材料を除去するため、硬度の高い金属や脆性材料にも適用できるという特長を持っています。

また、放電現象の制御は非常に繊細であり、放電が安定して発生するためには、電圧や電流、パルス幅、デューティ比、さらには電極と工作物の距離(ギャップ)を精密に管理する必要があります。

このため、加工機には高性能なサーボ機構や電源制御装置が備えられており、常に適切な状態で放電が繰り返されるように制御されています。

まとめると、放電現象の基本原理とは「電極と工作物の間に形成された微小な放電を利用し、その際の高温プラズマによって材料を除去するプロセス」であり、これが型彫放電加工のすべての基盤となっています。

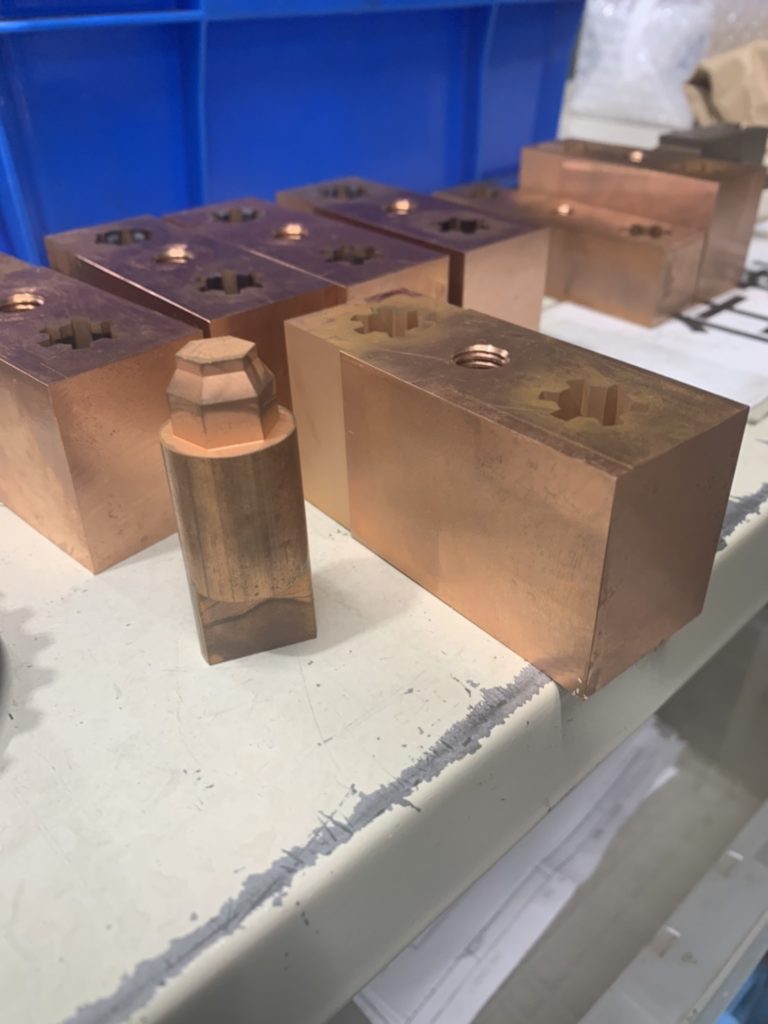

電極と工作物の関係

型彫放電加工における最大の特徴は、電極の形状がそのまま工作物に転写される点です。

電極は通常、銅やグラファイト(黒鉛)といった導電性に優れ、加工特性が安定している材料で作られます。

電極そのものが「型」として機能し、これを工作物に対して相対的に近づけることで、放電によって形状を彫り込んでいくのです。

このとき重要なのは、電極はあくまで「工具」でありながら、自身も放電の影響を受けるという点です。

理想的には工作物だけが除去されてほしいのですが、実際には電極側もわずかに消耗します。

この現象を「電極消耗」と呼びます。

電極消耗は加工精度や寸法誤差に直結するため、電極材料の選定や加工条件の調整によって最小限に抑える工夫が求められます。

また、電極と工作物の距離、すなわち「ギャップ」は極めて小さく制御されます。

もしギャップが狭すぎると短絡(ショート)が発生し、逆に広すぎると放電が発生しません。

そのため、加工機には高精度のサーボ制御システムが搭載され、放電が最も安定する適切な距離を常に維持するように調整されています。

この「ギャップ制御」の精度が、加工効率や仕上がり面粗さに大きな影響を与えるのです。

さらに、電極と工作物の相互作用は「放電分布」の観点からも重要です。

電極形状の角部や狭小部では放電が集中しやすく、その結果、過剰な除去や電極消耗が発生する場合があります。

これを回避するために、電源回路の特性を調整したり、電極形状を工夫したりして、放電が均一に分布するように制御が行われます。

型彫放電加工では、電極の設計そのものが加工の成否を左右します。

単なる形状転写だけでなく、放電現象の偏りや加工変質層の影響を見越して、あえて補正を加えた電極設計が行われることも少なくありません。

電極と工作物は「形状転写を担う工具と対象物」という関係であると同時に、「放電という現象を共有する相互作用体」でもあるのです。

加工液の役割

型彫放電加工では、加工液の存在が不可欠です。

代表的には「絶縁性を持つ加工油」が使用されますが、その役割は単なる冷却や潤滑にとどまりません。

加工液は、放電現象を安定して制御し、加工品質を確保するための多面的な役割を担っています。

第一に重要なのが「絶縁性」です。

電極と工作物の間に加工液を満たすことで、通常は電気が流れない状態を維持します。

この絶縁状態を破ることで放電が発生するため、加工液は「放電の開始条件」を決定づける存在ともいえます。

もし加工液の絶縁性が不十分であれば、不要な放電や短絡が多発し、加工が不安定になります。

次に「冷却作用」が挙げられます。

放電点では数千度の高温が発生するため、溶融・蒸発した金属は急速に冷却されなければなりません。

加工液が効率よく冷却を行うことで、加工痕は均一なクレーター状に整い、加工面の品質が向上します。

さらに「除去作用」も重要です。

放電によって飛散した溶融金属や微細な粉末(スラッジ)は、加工液によって洗い流されなければなりません。

もしスラッジが放電ギャップに滞留すると、次の放電を阻害したり、短絡やアーク放電の原因となったりします。

そのため、加工機には加工液を循環・ろ過するシステムが備えられており、常に清浄な状態が保たれるようになっています。

また、加工液の種類や供給方法によっても加工特性は変化します。

例えば、油系の加工液は仕上げ面が滑らかで精密な加工に適しており、水系の加工液は加工速度を優先する場合に利用されます。

さらに、加工液をジェット状に噴射したり、真空状態で強制的に流したりすることで、放電生成物の排出効率を高め、安定した加工を実現する技術も発展しています。

総じて、加工液は「絶縁」「冷却」「洗浄」の三役を担いながら、放電加工を安定させる基盤的存在です。

その管理が不十分であれば、どれほど優れた電極や制御装置を用いても、高品質な加工は実現できません。

したがって、型彫放電加工において加工液は、単なる補助要素ではなく「放電現象の安定化を担う不可欠な要素」であるといえます。

放電加工機の制御システム

型彫放電加工の高精度・高効率を実現するためには、放電現象をリアルタイムで制御する高度なシステムが不可欠です。

放電は瞬間的かつランダムな現象であり、自然に任せれば安定性を欠きます。

これを産業用途に活用できるようにするのが、放電加工機の制御技術です。

まず重要なのがサーボ制御です。

電極と被加工物の距離(放電ギャップ)は数十μm単位で適正値を保つ必要があります。

サーボモーターによって電極位置を常時調整し、短絡や過剰放電を防ぎます。

この機構があることで、自動的に安定した放電が継続されるのです。

次にパルス電源制御があります。

放電加工では、直流電流をそのまま流すのではなく、短い時間単位でON/OFFを繰り返す「パルス状」の電流を供給します。

パルス幅や休止時間を調整することで、除去効率と表面粗さを最適化できます。

例えば粗加工では大きなパルスエネルギーで高速除去を行い、仕上げ加工では微小なパルスを用いて滑らかな面を得ます。

さらに、加工液の流れを制御するフラッシングシステムも重要です。

電極の穴やノズルから加工液を流し込み、加工屑を効率的に排出することで、放電の安定性が向上します。

近年ではNC(数値制御)やAI技術の導入によって、加工条件の自動最適化が進んでいます。

加工開始時に電極材質や被加工物材質を入力するだけで、最適な放電条件をシステムが自動選択し、経験不足の作業者でも高品質な加工が可能になっています。

また、加工進行中にリアルタイムで放電状態をモニタリングし、異常を検知すると即座に補正を行う機能も搭載されています。

このように、放電加工機の制御システムは単に電極を動かす機械的な機能にとどまらず、電気的・流体的・情報処理的な総合技術の集合体といえます。

制御精度の向上はそのまま加工精度や生産性の向上につながり、今後も進化が期待される分野です。

型彫放電加工の特徴的な加工方式

粗加工における型彫放電加工

型彫放電加工における粗加工は、最終的な製品形状を作り出す前段階として、母材の不要部分を効率よく取り除くことを目的とした加工工程です。

通常、粗加工では大きな電流と比較的長いパルス幅の放電条件を設定することで、一度の放電で多くの材料を除去します。

このため加工速度が速く、短時間で大まかな形状を形成できるのが特徴です。

一方で、放電痕は深く大きくなるため、表面粗さは荒く、寸法精度も仕上げ加工に比べて劣ります。

そのため、粗加工単体で完結するのではなく、後工程である仕上げ加工や微細加工と組み合わせることで最終形状と精度を確保します。

粗加工のもう一つの特徴は、電極消耗を抑えつつ加工効率を最大化する点にあります。

粗加工用電極は銅やグラファイトなどの導電性材料で作られ、比較的大きめの電極形状を採用するのが一般的です。

電極消耗を最小限に抑える工夫として、加工条件を「電極優先型」に設定する場合もあります。

これは電極の形状が大きく崩れると後工程に影響が出るため、ある程度の消耗を抑えながら加工を進める必要があるからです。

また、粗加工時は加工液(通常は絶縁性の高い灯油系加工液)を効率よく循環させ、放電時に発生するスラッジや加工くずを素早く排出することが重要です。

これを怠るとショートが頻発し、加工速度が大幅に低下するだけでなく、電極やワークの損傷にもつながります。

粗加工は大量の材料除去を担うため、最終形状の寸法よりもやや大きめに残す「加工余剰(アローワンス)」を意識して行われます。

例えば仕上げ加工で0.1mm程度の取り代を確保することで、後工程で均一な放電が可能となり、高精度な仕上げ面を得やすくなります。

近年ではNC制御の進化により、粗加工の段階から加工経路を最適化することが可能となり、電極の形状や送り速度を考慮した効率的な加工が行われています。

総じて、粗加工は「スピードと効率」を最優先する段階であり、表面品質や精度は二の次とされますが、その後の仕上げ工程の品質を大きく左右する重要な工程です。

最適な放電条件や電極設計、加工液管理を行うことで、短時間かつ安定した形状形成が可能となり、型彫放電加工全体の効率を大幅に向上させる役割を担っています。

仕上げ加工における型彫放電加工

型彫放電加工における仕上げ加工は、粗加工で形成された大まかな形状をもとに、寸法精度や表面品質を高めるための最終工程です。

この工程では、粗加工とは逆に加工速度よりも精度と仕上げ面の美しさを優先します。

具体的には、低い電流値と短いパルス幅を用いることで、微細で均一な放電痕を形成し、滑らかな表面を実現します。

仕上げ加工の表面粗さは、条件次第ではRa 1μm以下まで仕上げることが可能であり、金型や精密部品のように高い外観品質が求められる分野で活用されています。

仕上げ加工における重要なポイントの一つは、電極の消耗をさらに最小限に抑えることです。

粗加工に比べて放電エネルギーが小さいため、電極消耗自体は少なくなりますが、長時間の加工では徐々に形状が崩れていく可能性があります。

そのため、高精度が必要な場合は「仕上げ専用電極」を用意し、粗加工用とは区別して使うことが一般的です。

また、仕上げ加工ではワークの熱影響層(いわゆる白層)をできるだけ薄くすることが求められます。

これは後工程の磨きやコーティングに影響を与えるためであり、極低エネルギーの放電条件を設定することで、熱影響を抑制できます。

さらに、仕上げ加工では加工液の管理が粗加工以上に重要となります。

放電間隙に加工くずが残っていると放電が不安定になり、表面にピンホールや凹凸が発生してしまいます。

そのため、加工液の循環やフラッシング圧力を調整し、放電痕が均一になるように制御する必要があります。

特に微細な形状や深い溝を加工する場合は、加工液が行き届きにくいため、加工液供給の工夫が欠かせません。

近年では、仕上げ加工に特化した「微細放電条件」が開発されており、鏡面加工に近いレベルの仕上がりを得られるケースもあります。

これにより、従来は放電加工後に手作業で磨きを行っていた工程が短縮され、生産効率の向上に寄与しています。

特にプラスチック射出成形用の金型や光学部品金型では、こうした高精度仕上げ加工が強く求められています。

総じて、仕上げ加工は「精度と美観」を追求する工程であり、粗加工で残された余剰部分を丁寧に取り除きながら、最終的な製品仕様に適合させる役割を担います。

加工条件の最適化や電極設計、加工液管理を徹底することで、型彫放電加工は従来の切削加工では困難な高精度かつ高品質な仕上げを可能にしています。

型彫放電加工の見積り依頼ならアスクへ

試作品や小ロットの加工も大歓迎!

特に手のひらサイズの部品製作を得意としています。

アスクなら、試作品のお見積もりが最短1時間で可能!!

お気軽にお問い合わせください。

所有設備:CNC型彫放電加工機

対応数量:単品から小ロットが得意です。

対応材質:鉄、SUS、アルミ、銅、真ちゅうなどの一般的な金属から、チタン、インコネル、など一部の難削材、樹脂などもお任せください。※詳しくはお問い合わせください

試作全国対応!

簡単・最短1時間お見積り

※こちらの記事はAIを参照して記事作成しております。

正しい情報かどうかは保証しかねますので、ご自身でお調べいただくようお願いします。